Texte lu par Matteo Penza, dans le cadre du séminaire À voix haute, École d'art et de design de Marseille, 2019.

Ce texte constitue le chapitre VIII de L'invention du quotidien 2. Habiter, cuisiner, par Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, Gallimard, Coll. Folio Essais, p.189-201.

« Un fantastique du “déjà-là”

La stratégie qui, hier, visait un aménagement d’espaces urbains nouveaux s’est peu à peu transformée en réhabilitations de patrimoines. Après avoir pensé la ville au futur, se met-on à la penser au passé, comme un espace de voyages en elle-même, une profondeur de ses histoires ? Une ville désormais hantée par son étrangeté – Paris –, plutôt que portée aux excès qui réduisent le présent à n’être que déchets dont s’échappe un avenir – New York.

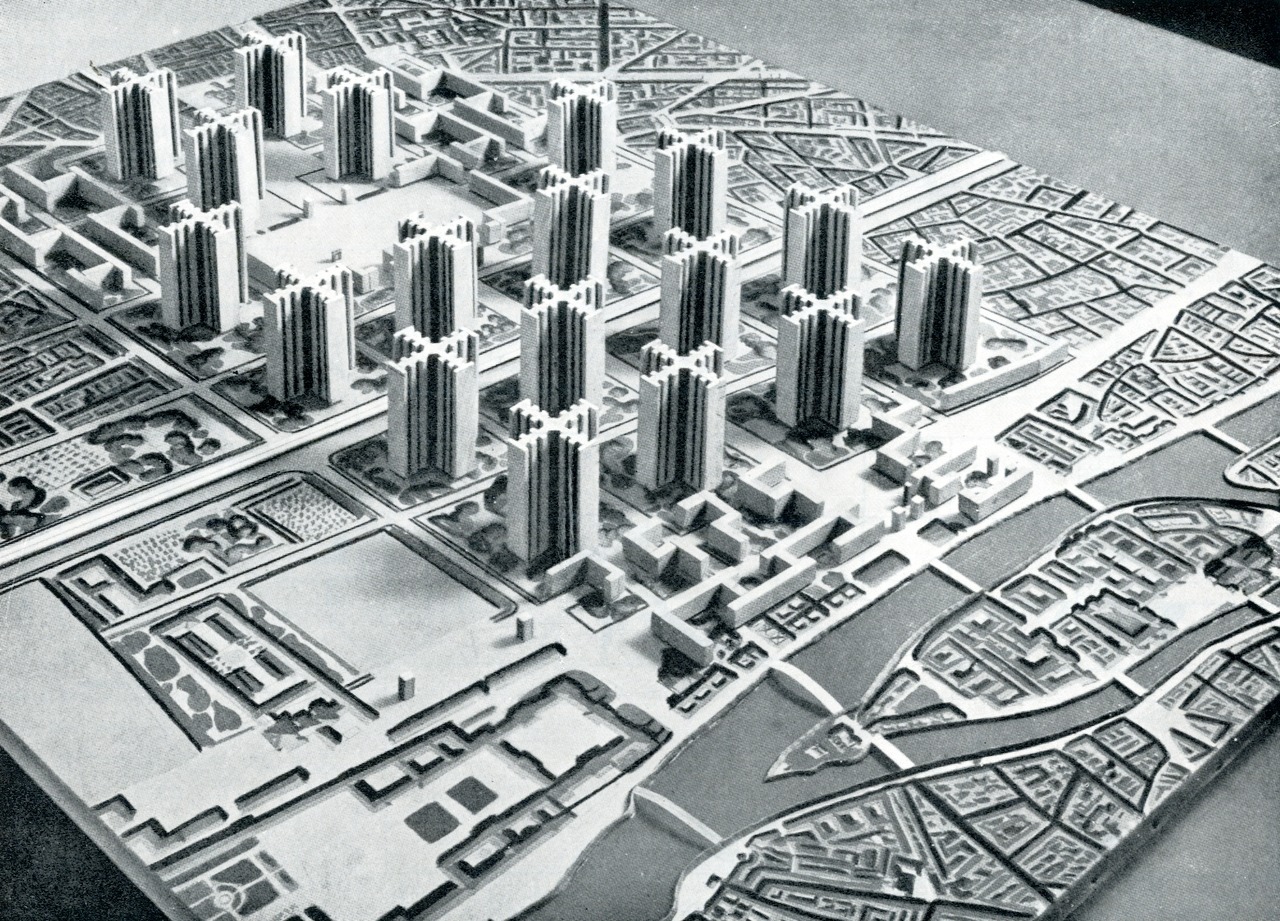

À Paris, ce retournement n’a pas été subit. Déjà, dans le quadrillage des planificateurs fonctionnalistes, surgissaient des obstacles, “résistances” d’un passé têtu*. Mais des opacités qui troublaient les projets de cité transparente, les techniciens devaient faire table rase. Mot d’ordre : “Je ne veux pas le savoir.” Ces restes, il fallait les éliminer pour les remplacer. Aussi bien cet urbanisme a-t-il plus détruit que la guerre. Pourtant, même pris dans ses filets, d’anciens immeubles survivaient. Ces vieilleries qui semblaient dormir, maisons défigurées, usines désaffectées, débris d’histoires naufragées, elles dressent encore aujourd’hui les ruines d’une ville inconnue, étrangère. Elle font irruption dans la ville moderniste, massive, homogène, comme les lapsus d’un langage insu, peut-être inconscient. Elles surprennent. De mieux en mieux défendues par des associations de fidèles, ces îlots créent des effets d’exotisme à l’intérieur. Tour à tour ils inquiètent un ordre productiviste et ils séduisent la nostalgie qui s’attache à un monde en voie de disparition. Citations hétéroclites, cicatrices anciennes, ils créent des aspérités sur les utopies lisses du nouveau Paris. Les choses anciennes se rendent remarquable. Un fantastique est tapi là, dans le quotidien de la ville. C’est un revenant, qui hante désormais l’urbanisme.

Naturellement, le fantastique n’est pas revenu tout seul. Il a été ramené par l’économie protectionniste qui se renforce toujours en période de récession. Il fait aussi l’objet d’opérations fructueuses menées par les promoteurs de loftsou de quartiers rénovés. Il permet une valorisation des terrains et une transformation des commerces. Ainsi, dans l’îlot Saint-Paul rénové, les négoces se réduisent désormais à des magasins d’antiquités et à des librairies. La restauration se place à Paris sur un marché international de l’art. Elle multiplie les investissements profitables.

Ce revenant est exorcisé sous le nom de “patrimoine”. Son étrangeté est converti en légitimité. Les soins accordés à des îlots ou à des quartiers détériorés prolongent d’ailleurs une politique remontant à la loi Malraux (1962) sur la sauvegarde (encore ponctuelle) d’architectures anciennes, civiles et quotidiennes, et, plus loin encore, à la loi du 2 mai 1930 sur les sites à protéger (des ensembles, déjà), où même à celle de 1913, qui ne concernait que les monuments. Une tradition s’amplifie, dont l’origine serait le discours de l’abbé Grégoire contre le vandalisme (1794) : elle articule sur la destruction nécessaire d’un passé révolu la préservation de biens sélectionnés qui ont un intérêt “national”. Placée d’abord sous le signe de “trésors” à extraire d’un corps voué à la mort, cette politique muséologique prend déjà, chez Malraux, le caractère d’une esthétique. Aujourd’hui, elle rencontre le point de vue des urbanistes qui constatent le vieillissement précoce d’immeubles modernes rapidement changées en constructions obsolètes et démodées. Faut-il donc renouveler tous les vingt ans le parc bâti ? Pour des raisons économiques autant que nationales et culturelles, on revient à ce passé qui a souvent moins vieilli que le neuf. Dès lors, on rénove plus qu’on innove, on réhabilite plus qu’on aménage, on protège plus qu’on ne crée.

Mais par là quelque chose s’insinue, qui n’obéit plus à l’idéologie “conservatrice” du patrimoine. Ce passé fait figure d’imaginaire. Un étranger est déjà là, dans la demeure. Cette situation de roman fantastique s’accorde avec les recherches d’écoles d’architecture qui, telle Site aux USA, visent à donner aux citadins la possibilité d’imaginer la ville, de la rêver, donc de la vivre. Plus que sa transparence utilitaire et technocratique, c’est l’opaque ambivalence de ses étrangetés qui rend la ville habitable. Un nouveau baroque semble se substituer aux géométries rationnelles qui répétaient partout les mêmes formes et qui clarifiaient géographiquement la distinction des fonctions (commerce, loisirs, écoles, habitat, etc.). Or, les “vieilles pierres” offrent déjà partout ce baroque. Inutile, comme à Berlin, d’inventer au bout des avenues un paysage de campagne où elles débouchent, tels des fleuves sur la mer. Les restes de passés déchus ouvrent, dans les rues, des échappées vers un autre monde. Au quai des Célestins, à l’îlot Saint-Paul, en tant d’autres lieux, des façades, des cours, des pavés, reliques d’univers défaits, viennent s’enchâsser dans le moderne comme des pierres orientales.

Bien loin de s’aligner sur la pédagogie historienne qui organise encore souvent le musée en vaterländische Museum d’une petite ou d’une grande “patrie”, la nouvelle rénovation s’éloigne des perspectives éducatrices et étatiques qui animaient la préservation d’un trésor “d’intérêt public”. Elle s’intéresse moins aux monuments qu’à l’habitat ordinaire, moins à la circonscription de légitimités nationales qu’aux historicités exogènes de communautés locales, moins à une époque culturelle privilégiée (le Moyen Âge, le Grand Siècle, la Révolution) qu’aux “collages” produits par les réemplois successifs des mêmes bâtiments. Elle entreprend toujours de “sauver”, mais il s’agit de complexes débris impossibles à classer dans une linéarité pédagogique ou à loger dans une idéologie référentielle, et disséminés dans la ville comme les traces d’autres mondes.

Une population d’objets “légendaires”

L’imaginaire urbain, ce sont d’abord les choses qui l’épellent. Elles s’imposent. Elles sont là, renfermées en elles-mêmes, forces muettes. Elles ont du caractère. Ou mieux, ce sont des “caractères” sur le théâtre urbain. Personnages secrets. Les docks de la Seine, monstres paléolithiques échoués sur les berges. Le canal Saint-Martin, brumeuse citation de paysage nordique. Les maisons-épaves [en 1982] de la rue Vercingétorix ou de la rue de l’Ouest, où grouillent les survivants d’une invisible catastrophe… De se soustraire à la loi du présent, ces objets inanimés acquièrent une autonomie. Ce sont des acteurs, des héros de légende. Ils organisent autour d’eux le roman de la ville. l’étrave aiguë d’une maison d’angle, un toit ajouré de fenêtres comme une cathédrale gothique, l’élégance d’un puits dans l’ombre d’une cours miteuse : ces personnages mènent leur vie propre. Ils prennent à leur compte le rôle mystérieux que les sociétés traditionnelles accordaient au grand âge, qui vient de régions outrepassant le savoir. Ils témoignent d’une histoire qui, à la différence de celles des musées ou des livres, n’a plus de langage. De l’histoire, en effet, ils ont la fonction, qui consiste à ouvrir une profondeur dans le présent, mais ils n’ont plus le contenu qui apprivoise avec du sens l’étrangeté de leur passé. Leurs histoires cessent d’être pédagogiques ; elles ne sont plus “pacifiées” ni colonisées par une sémantique. Comme rendues à leur existence, sauvages, délinquantes.

Ces objets sauvages, issus de passés indéchiffrables, nous sont l’équivalent de ce qu’étaient certains dieux de l’antiquité, les “esprits” du lieu. Comme leurs ancêtres divins, ils ont des rôles d’acteurs dans la cité non pas à cause de ce qu’ils font ou de ce qu’ils disent, mais parce que leur étrangeté est muette, et leur existence, soustraite à l’actualité. Leur retrait fait parler – il génère des récits – et il permet d’agir – il “autorise”, par son ambiguïté, des espaces d’opérations. Ces objets inanimés occupent d’ailleurs aujourd’hui, dans la peinture, la place des dieux anciens : une église, une maison, dans les tableaux de Van Gogh ; une place, une rue, une usine, dans ceux de Chirico. Le peintre sait “voir” ces pouvoirs locaux. Il précède seulement, une fois de plus, une reconnaissance publique. À réhabiliter une vieille usine à gaz en béton, la maire de Tours, M. Royer, et M. Claude Mollard, du ministère de la Culture, honorent un “esprit” du lieu, comme Lina Bo Bardi le fait à São Paulo pour la Fàbrica da Pompei (devenue de Centro de Lazer), ou beaucoup d’autres “ministres” de ces cultes locaux.

Mais où s’arrêter, comment délimiter la population de ces choses qui sont des “esprits” ? Les arbres aussi en font partie, eux qui sont “les seuls vrais monuments” – “les majestueux platanes centenaires que la spéculations des entrepôts a préservés parce qu’ils étaient utiles et abritaient les chais des ardeurs du soleil”. Mais encore une fontaine, le détail d’une façade, la maïs ou le jambon pendu au plafond d’un troquet, un orgue de Barbarie ou un phono d’Edison dans l’ombre d’une boutique, la forme incurvée d’un pied de table, des jouets, des photos de famille, les fragments voyageurs d’une chanson… Cette population étend ses ramifications, elle pénètre tout le réseau de notre vie quotidienne, elle descend dans les labyrinthes de l’habitat, elle en colonise silencieusement les profondeurs. Ainsi la chemise de lin qui ouvre, telle une Muse, Le cheval d’orgueil : elle passe les générations, portée successivement par les membres de la famille, lavée et ornée deux fois l’an comme naguère les statues de saints patronymes, déesse muette, sujet d’une histoire dont les humains constituent seulement, tour à tour, les circonstances et les adjectifs. Avec la montre, l’armoire, la bêche ou le costume bigouden brodé de vert et de jaune, elle traverse le temps, elle survit à l’usure des existences humaines, elle articule un espace. Expérience paysanne ? Non. La rationalité urbaine l’occulte sans doute, au titre de l’idéologie citadine – “bourgeoise” ou “technocrate” – d’une rupture volontariste par rapport aux “résistances” de la campagne, mais, en fait, cette expérience est celle-là même que la ville amplifie, et complexifie, en créant le panthéon où les “esprits” dans tant de lieux hétérogènes se croisent et composent les entrelacs de nos mémoires.

Michelet avait raison. Si les grands dieux anciens sont morts, les “petits” – ceux des forêts et des maisons – ont survécu aux séismes de l’histoire ; ils pullulent, transformant nos rues en forêts et nos buildings en maison hantées ; ils débordent des frontières dogmatiques d’un supposé “patrimoine” ; ils possèdent les lieux, alors qu’on croit les avoir enfermés, empaillés, étiquetés et placés sous vitrine dans les hôpitaux d’arts et traditions populaires. Sans doute quelques-uns d’entre eux meurent-ils dans ces zoos muséologiques. Mais ils ne représentent après tout qu’une infime proportion parmi la population des revenants qui grouillent dans la ville, et qui forment l’étrange, l’immense vitalité silencieuse d’une symbolique urbaine.

Les promoteurs de la réhabilitation se méfient donc à juste titre. Ils devraient même se méfier davantage, lorsqu’ils ouvrent la ville et accordent une légitimité à ces immigrants inconnus. Ils procèdent pourtant avec prudence. De ces choses anciennes, ils admettent ce qui peut être titularisé comme “patrimoine”. D’après quels critères ? Ce n’est pas clair. Sa taille, son âge, sa valeur (économique) et surtout l’importance (sociale ou électorale) de ses “supporters” ou de ses habitants peuvent valoir à une “vieillerie” son agrégation au patrimoine. Alors on la restaure. Les objets ainsi anoblis se voient reconnus une place et une sorte d’assurance sur la vie, mais, comme tout agrégé, moyennant une conformation à la loi de la réhabilitation. On les modernise. Ces histoires corrompues par le temps, ou sauvages, venues d’on se sait où, on les éduque au présent. Certes, les procédures pédagogiques dont elles sont l’objet comportent une contradiction interne : elles doivent à la fois préserver et civiliser l’ancien ; faire du neuf qui soit du vieux. Les produits qui sortent de la restauration sont donc des compromis. C’est déjà beaucoup. Les “vieilles pierres” rénovées deviennent des lieux de transit entre les revenants du passé et les impératifs du présent. Ce sont les passages sur les multiples frontières qui séparent les époques, les groupes et les pratiques. À la manière des places publiques où affluent des rues différentes, les bâtiments réhabilités constituent, sur un mode historique et non plus géographique, des échangeurs entre des mémoires étrangères. Ces shifters assurent une circulation d’expériences collectives ou individuelles. Ils jouent un rôle important dans la polyphonie urbaine. À cet égard, ils répondent à l’idéologie qui sous-tend la réhabilitation et qui associe le “statut” de la ville à la sauvegarde d’immeubles âgés. Quel que soit le cadre dans lequel s’inscrit cette volonté “salvatrice”, il est vrai que les bâtiments restaurés, habitats mixtes appartenant à plusieurs mondes, délivrent déjà la ville de son emprisonnement dans une univocité impérialiste. Ils y maintiennent, si ripolinées soient-elles, les hétérodoxies du passé. Ils sauvegardent un essentiel de la ville, sa multiplicité.

Une politique d’auteur, les habitants.

La réhabilitation tend cependant à muer ces hétérodoxies en nouvelle orthodoxie culturelle. Il y a une logique de la conservation. Même répartis hors des temples patrimoniaux du souvenir et mis à la disposition d’habitants, les objets restaurés se muent en pièces de collection. Leur dissémination travaille encore à étendre le musée hors de ses murs, à muséifier la ville. Ce n’est pas que le musée soit un fléau, ou puisse être transformé en épouvantail ou en bouc émissaire. Il exerce souvent un rôle de laboratoire, en avance sur l’urbanisme. Mais il a un fonctionnement propre. Il soustrait à des usagers ce qu’il présente à des observateurs. Il relève d’une opération théâtrale, pédagogique et/ou scientifique qui retire à leur utilisation quotidienne (d’hier ou d’aujourd’hui) les objets qu’il offre à la curiosité, à l’information ou à l’analyse. Il les fait passer d’un système de pratique (et d’un réseau de pratiquants) à un autre. Employé à des fins urbanistes, l’appareil continue à produire cette substitution de destinataires : il enlève à leurs usagers habituels les immeubles que, par leur rénovation, il destine à une autre clientèle et à d’autres usages. La question ne concerne plus les objets réhabilités, mais les bénéficiaires de la réhabilitation.

Si l’on récuse la logique de la conservation, quelle autre hypothèse la relaie ? Quand le musée recule, qu’est ce qui gagne ? La loi du marché. Telle est l’alternative qui se présente aux interventions de l’État ou de la mairie de Paris : soit soutenir les institutions de conservation (plus ou moins pédagogiques), publiques (musées) ou privées (associations et hobbies de toute sorte); soit entrer dans le système de la production-consommation (sociétés immobilières, bureaux d’études, cabinets d’architectes). Dans la seconde hypothèse, la “soustraction” muséologique (immeubles enlevés à l’habitat privé pour être transformés en institutions théâtrales publiques) est remplacée par une désappropriation économique (immeubles retirés aux habitants défavorisés pour être améliorés et vendus à des acquéreurs plus fortunés). Vingt exemples de ces dernières années le montrent : la quartier du Marais, la rue Mouffetard, le quartier des Halles, etc. Cette restauration urbanistique est une “restauration” sociale. Elle ramène sur un terrain dégradé et réparé les bourgeois et les professions libérales. Les loyers montent. La population change. Les îlots réhabilités forment les ghettos de gens aisés, et les “curetages” immobiliers deviennent ainsi des “opérations ségrégatives”.

Une politique de la réhabilitation cherche à jouer entre les “conservateurs” et les “marchands”. Des règles visent à limiter ou à contrôler les uns par les autres. Dans ces rapports de forces, des pouvoirs intermédiaires s’insinuent. Le Corps des Ponts et Chaussées, en particulier, s’est lentement taillé un empire dans cette jungle, au nom d’une position technique et de technocrates échappant à la fois à l’étroitesse idéologique de la conservation et au pragmatisme incohérent du marché. Mais les premiers “intermédiaires” à promouvoir, ce devraient être les gens qui pratiquent ces lieux à restaurer.

Par son mouvement propre, l’économie de la restauration tend à séparer des lieux leurs pratiquants. Une désappropriation des sujets accompagne la réhabilitation des objets. Plus que d’intentions malignes, ce mouvement résulte de la logique même d’un appareil (technique et scientifique) qui s’est constitué en isolant de la considération des sujets le traitement des objets.

À titre même d’institutions thérapeutiques, elles obéissent à cette règle. La réhabilitation participe en effet à la médicalisation du pouvoir, un processus qui ne cesse de se développer depuis deux siècles. Le pouvoir devient de plus en plus un pouvoir “soignant”. Il prend en charge la santé du corps social, et donc ses maladies mentales, biologiques ou urbaines. Il se donne la tâche, et le droit, de guérir, de protéger et d’éduquer. En passant du corps individuel au corps urbain, ce pouvoir thérapeutique ne change pas ses méthodes. Il traite les organes et les circulations en faisant abstraction des personnes. Au foie malade se substitue seulement l’îlot délabré. Dans cette administration médicale élargie, la désappropriation des sujets reste le préalable d’une restauration des corps. Aussi les parties urbaines atteintes sont-elles mises sous tutelle, enlevées aux habitants et confiées aux spécialistes de la conservation, de l’immobilier ou des Ponts. C’est le système de l’hôpital.

Tout comme la relation thérapeutique se réintroduit, encore très marginalement, dans le champ d’une technocratie médicale, la dynamique des relations entre habitants et spécialistes doit être restaurée. Elle met en jeu des rapports de force entre citoyens supposés égaux devant la loi. Une politique est ici en cause, qui déborde et contrôle une gestion économique. Bien des projets ou des réalisations montrent comment les habitants peuvent être informés et consultés par la médiation d’instances locales ; comment des associations de quartier (par exemple au quartier Guilleminot) sont à même de participer aux décisions ; ou comment l’état ou la ville peuvent protéger des locataires contre l’exclusion qui les menace pour raison de réhabilitation. En 1979, à propos de l’îlot Sainte-Marthe, M. Léon Cros, conseiller de Paris, déclarait que “les propriétaires, pour bénéficier des subventions de la ville et de l’État, devront signer une convention qui mettra les locataires à l’abri d’une trop forte augmentation” et que “les locataires concernés bénéficieront de l’aide personnalisée au logement”. Certes, aucune mesure n’est tout à fait satisfaisante. Outre que celle-ci amène à s’interroger sur les contribuables imposés pour financer de telles subventions (qui paie, et pour qui ?), elle pousse les propriétaires à pratiquer un malthusianisme de la location. Un débat politique s’impose afin d’élaborer les meilleures solutions.

Dans la mesure où une politique s’inspire du principe que le “patrimoine”, comme disait M. J.-P. Lecat, doit “devenir l’affaire de tous les Français”, une forme particulière mais fondamentale doit en être soulignée, le droit à la création, c’est-à-dire une autonomie par rapport aux règlementations draconiennes fixées par les spécialistes. Les habitants, surtout défavorisés, n’ont pas seulement, dans le cadre des lois, un droit d’occupation des lieux ; ils ont droit à leur esthétique. En fait, leur “goût” est systématiquement dénigré, et celui des techniciens est privilégié. L’art “populaire” n’en est pas moins porté aux nues, mais seulement lorsqu’il s’agit d’un passé ou d’un lointain mué en objet de curiosité. Pourquoi cette estime s’effondre-t-elle dès qu’il s’agit de travailleurs ou de commerçants vivants, comme s’ils étaient moins créatifs qu’autrefois, ou comme si les promoteurs et les fonctionnaires faisaient aujourd’hui preuve d’une écrasante inventivité ? Depuis le musée paysan d’Albert Demart, à Champlitte, jusqu’au musée d’art brut de Michel Thevoz à Lausanne, tout prouve au contraire les insolites capacités poétiques de ces habitants-artistes dédaignés par les ingénieurs-thérapeutes de la ville.

Entre beaucoup d’autres raisons, la prospective urbaine elle-même requiert que ces artistes méconnus retrouvent leurs droits d’auteurs dans la cité. Depuis la télé jusqu’à l’électronique, l’expansion rapide des médias va mettre à la disposition des individus les moyens d’une paléotechnique réservés à une élite. À cette démocratisation des techniques doit correspondre une démocratisation de l’expression artistique. Comment étendre la première si l’on censure la seconde ? Peut-on allier à un progressisme technologique un conservatisme culturel ? Cet alliage contradictoire est malheureusement fréquent (loi générale : un traditionalisme culturel compense, dans une société, la promotion économique). Mais c’est gaspiller le vrai capital d’une nation ou d’une ville. Car son patrimoine n’est pas fait des objets qu’elle a crées, mais des capacités créatrices et du style d’invention qu’articule, à la manière d’une langue parlée, la pratique subtile et multiple d’un vaste ensemble de choses manipulées et personnalisées, réemployées et “poétisées”. Le patrimoine, finalement, ce sont tous ces “arts de faire”.

L’art d’aujourd’hui en fait et y reconnaît une de ses sources, à l’égal de ce qu’étaient pour lui, hier, les créations africaines ou tahitiennes. Les artistes quotidiens des manières de parler, de se vêtir, d’habiter sont des revenants dans l’art contemporain patenté. Il serait grand temps qu’un urbanisme encore en quête d’une esthétique leur reconnaisse la même valeur. Déjà la ville en est la permanente et mobile exposition. Mille façons de s’habiller, de circuler, de décorer, d’imaginer tracent les inventions nées de mémoires inconnues. Fascinant théâtre. Il est composé des gestes innombrables qui utilisent le lexique des produits de consommation pour donner le langage à des passés étranges et fragmentaires. “Idolectes” gestuels, les pratiques des habitants créent, sur le même espace urbain, une multitude de combinaisons possibles entre des lieux anciens (secrets de quelles enfances ou de quelles morts ?) et des situations nouvelles. Elles font de la ville une immense mémoire où prolifèrent des poétiques. »

* De ces “quadrillages”, on peut citer le Plan Voisin de Le Corbusier, parmi ceux qui semblent le plus évident, par sa forme et sa radicalité, mais aussi parce que cette radicalité, parfois mal comprise, entendait justement préserver les grands monuments historiques présent dans son périmètre.

« L’un des malentendus les plus durables qui entourent l’héritage de Le Corbusier est l’intention qu’on lui attribue d’avoir voulu raser toute la ville aussi complètement que si elle avait été bombardée. Il aurait souhaité, répète-t-on à tort, rayer la place des Vosges de la carte ; si on l’avait laissé faire, dit-on, presque toute trace de l’histoire architecturale de Paris aurait disparu. Le Plan Voisin était radical, c’est un fait – même scandaleux aux yeux de la majorité des gens – mais, tout en prônant la reconstruction intégrale de la plus grande partie du secteur compris entre la Seine et Montmartre, Le Corbusier eut toujours pour dessein de conserver la place des Vosges, le Louvre, l’Arc de triomphe, le Palais-Royal et plusieurs autres édifices. Il souhaitait au contraire accroître la visibilité de ces lieux et monuments. L’objectif n’était pas d’éradiquer le passé, mais de procéder à un élagage sélectif qui conserverait le meilleur pour mieux le mettre en valeur. Les grands espaces ouverts, comme les Tuileries et les Invalides, qui avaient occupé une place essentielle dans les projets d’urbanisme de Louis XIV, Louis XV et Napoléon, retrouveraient leur gloire d’antan. »

Extrait de Nicholas Fox Weber, C’était Le Corbusier, Fayard, 2008, p.266.