Ce texte reprend avec quelques coupes le chapitre 8 de l'ouvrage d'Anthony Galluzzo, La Fabrique du consommateur. Une histoire de la société marchande, paru chez Zones en 2020.

Ce texte, et l'ouvrage dans son ensemble, est un contrepoint intéressant à l'histoire du design, à laquelle il donne une consistance économique, politique et sociale et l'occasion d'être saisie par un autre point de vue.

Les images ne figurent pas dans l'original.

« La clôture du foyer et la division du travail de consommation.

L’avènement du marché moderne bouleverse l’organisation sociale. À mesure que les anciennes communautés autarciques se délitent, les familles entretiennent un rapport de plus en plus distancié avec leur pairs. Elles se replient davantage sur le foyer, qui se clôture tel un espace d’intimité et d’individualisation. Dans cette intérieur va s’opérer une nouvelle division du travail de consommation.

Les mutations du foyer.

S’il est un lieu où observer la société de consommation en gestation, c’est bien la maison bourgeoise du XIXè siècle. Nous l’avons analysé dans le chapitre trois de ce livre : elle exprime un mode d’accumulation, un rapport aux choses dont nous avons hérité. La maison bourgeoise était autre fois organisée selon une tripartition fonctionnelle séparant les espaces de réception, des pièces de service et des appartements privés de la famille. Or, dans la seconde moitié du XIXè siècle, cette équilibre s’effrite : les espaces d’apparat reculent au profit de la sphère familiale et intime.

Les signes annonciateurs du repli chez soi se multiplient. De nouvelles barrières s’érigent pour protéger le sweet home des menaces du dehors. L’industrie de la sécurité domestique est en plein essor : les publicités vantent les mérites de serrures incrochetables, des portes blindées et des systèmes d’alarme pour rendre le foyer inviolable. Le seuil séparant l’espace public et l’espace privé se dilate : dans les immeubles bourgeois, les inopportuns sont arrêtés par le concierge, qui filtre le courrier et les objets aussi bien que les personnes. Vestibules et grands escaliers font office d’antichambre collective. Après 1860 se multiplient les sonnettes, cordons acoustiques et autres téléphones domestiques, qui renforcent encore le dispositif de filtrage.(…) La clôture des intérieurs révèle une sanctuarisation du foyer. Dans les appartements, les persiennes et doubles-rideaux font rempart à la rue, tandis que les fenêtres renforcées la réduise au silence. On tolère de moins en moins le bruit : moquettes, tapis et thibaudes permettent d’étouffer les sons du dehors. Dedans, on chausse des pantoufles aux semelles silencieuses pour insonoriser ses déplacements et l’on fixe aux portes des arrêts en caoutchouc pour éviter qu’elles ne claquent. Dans les nouveaux appartements, des couloirs permettent de mieux distribuer les espaces et d’éviter la proximité entre les chambres.(…)

Chacun des membres de la famille va désormais pouvoir se retirer dans son intimité. La chambre individuelle, espace de repli sur soi par excellence, se généralise jusque dans la petite bourgeoisie.

L’organisation de l’espace de la maison n’est pas qu’une question de moyens financiers ou d’aisance matérielle. Elle reste encore largement assujettie à la tradition et à la domination masculine. L’octroi d’Une chambre à soi, selon le texte éponyme de Virginia Woolf paru en 1929, c’est à dire d’un espace où pouvoir se retirer pour travailler, libérer ses forces créatrices, n’est pas généralisé.

Les meubles et les portes se garnissent de serrures et de verrous. Les domestiques, qui assistaient jusque dans les années 1870 au bain de leurs maîtres, sont mis à distance.(…)

Le sweet home doit être pour le bourgeois ce havre loin des turpitudes et des affaires de la société (…), un refuge préservé de l’agitation du dehors. La confort est ce qui distingue la maison bourgeoise moderne de la demeure aristocratique d’antan. Il ne s’agit plus de signifier sa puissance par un mobilier monumental et anguleux, mais de réchauffer son nid par de multiples rembourrages, coussins et tissus propres à accueillir et délasser les corps. Les surfaces doivent être capitonnées plutôt que marbrées, cotonneuses plutôt que boisées.(…) Le mobilier douillet et agréable, la commodité et le confort doivent permettre le bonheur familial et l’épanouissement individuel.

Cette conception du foyer privatif, isolé et confortable qui s’étend dans la bourgeoisie de la deuxième moitié du XIXè siècle contraste singulièrement avec l’ordinaire des habitations populaires. Chez la plupart des paysans, des ouvriers et des petits artisans, le foyer est un espace aride, aux murs nus et au sol terreux, marqué par les impératifs de la production et de la subsistance. Le lieu de vie est le lieu du labeur : artisans et ouvriers (…) dorment et travaillent dans un même espace exigu.(…) Les maisons paysannes sont souvent construites sur le modèle de la pièce unique – appelée la « salle » – où aucun des membres de la famille, parfois nombreuse, ne peut échapper à la promiscuité et au regard de tous.(…) L’espace, collectivisé, saturé d’outils et d’objets fonctionnels, laisse peu de place aux effets personnels et intimes. Il n’existe pas non plus de séparation stricte entre le dedans et le dehors.(…)

En France, ce n’est qu’à partir des années 1950 que va se résorber ce fossé entre le foyer bourgeois et la maison populaire. Lorsque l’anthropologue américain Laurence Wylie s’installe, après guerre, dans un village du Vaucluse, lui et sa famille s’étonnent de l’inconfort de l’habitat, « habitués, en bons Américains, à ce qu’un geste du doigt règle le chauffage dans toute la maison ». « Il y avait, témoigne-t-il, une cheminée dans chaque pièce ; il y avait la cuisinière ; il y avait une Salamandre dans mon bureau. J’étais décidé à chauffer la maison puisque tout cet appareillage rendait la chose théoriquement possible. Pendant quelques jours, je ne cessai de la cuisinière à la chaudière, de la chaudière à la Salamandre, de la Salamandre aux cheminées et ainsi de suite, bourrant les divers feux de charbon et de bois. Je me rendis bien vite compte que ce travail à lui tout seul me prenait tout mon temps. Sans compter que les notes de bois et de charbon commençaient à grimper d’une manière alarmante dans un pays où ces matériaux sont rares. Et, de toute façon, même en y mettant le temps et l’argent, je ne parvenais pas à mes fins. Quand le mistral soufflait, il n’y avait rien à faire pour chauffer mon bureau. Je renonçai à la chauffer et je portai ma machine à écrire, mes livres et mes papiers dans la salle. Puis, il parut absurde d’entretenir le feu dans les chambres alors qu’on en avait besoin que pour s’habiller et se déshabiller. Il sembla plus raisonnable de s’habiller et de se déshabiller dans la salle. La salle de bains n’était plus le refuge douillet que nous avions connu. Prendre un bain, cela voulait dire se dévêtir dans le froid, tremper dans de l’eau tiède et paralyser le fonctionnement de la cuisine. Nous découvrîmes que les bains étaient moins nécessaires que nous l’avions cru jusque là ! Peu à peu, notre vie de famille qui, en Amérique, se répartissait à travers toute la maison (habitude que nous avions cru pouvoir transposer à Peyranne) se concentra dans la salle. »*1

Ce témoignage de Laurence Wylie atteste de l’importance des effets de structure. Contrairement à la France, les États-Unis sont dotés de maisons spacieuses et fractionnées dès l’époque coloniale. Le chercheur américain a cru pouvoir importer ses habitudes en France, mais a vite compris que celles-ci dépendaient moins de préférences et de routines individuelles que d’un rapport concret – et collectif —– aux conditions matérielles d’existence. Si la maison bourgeoise, fonctionnelle et confortable, est absente du Vaucluse de l’époque, c’est parce que la nature et le coût des matériaux alors nécessaires la rendent impossible. La conversion progressive du chercheur américain au mœurs paysannes françaises relève de l’adaptation fonctionnelle : « Ce changement, conclut-il, résolut quelques problèmes : je consacrais moins de temps au chauffage et je vis avec soulagement baisser le montant des factures. Mais cela en souleva d’autres. Je dus apprendre à travailler pendant que les enfants jouaient. Les enfants durent s’efforcer de faire moins de bruit. Il me fallut prendre l’habitude de débarrasser la table de mes papiers avant chaque repas. Nous faisions cuire la viande plus souvent dans la cheminée. Si l’un de nos enfants souffrait de quelque chose, nous ne pouvions pas rester à le bercer dans sa chambre ; nous le nous le descendions dans la salle et nous le prenions sur nos genoux devant le feu. Le feu de bois qui brûlait jour et nuit devint pendant six mois le point focal de notre famille. Sans nous en rendre compte, nous nous étions peu à peu adaptés aux conditions de vie de Peyrane où la plupart des familles vivent ensemble dans une seule pièce. La salle étant la seule pièce chauffée de la maison, c’est là qu’on prépare les repas, qu’on dîne, qu’on réunit les conseils de famille, qu’on reçoit ses amis et que le médecin ausculte quand il y a un malade dans la maison.»*1.

Dans la France d’après guerre que découvre Laurence Wylie, le confort, l’espace privé et l’intimité sont des impossibilités structurelles. Ils demeurent un privilège de la bourgeoisie tout le temps que dure le déficit d’infrastructure : l’absence d’eau courante, de gaz, d’électricité et des multiples techniques modernes d’isolation et de chauffage. Ce n’est qu’une fois ce déficit résorbé que le modèle d’intimité bourgeois va pouvoir « ruisseler » vers les classes inférieures. Les pièces vont alors se multiplier selon le principe de la spécialisation fonctionnelle, avec une cuisine séparée, une chambre pour chacun, une entrée et des couloirs assurant la fermeture et l’indépendance des espaces. Le salon, jusqu’alors « barrière et niveau » de la bourgeoisie, comme on l’a vu, se généralise et perd sa valeur distinctive. Dans le dernier tiers du XXè siècle, la plupart des familles françaises disposent de cet espace de réception et de confort. Les intérieurs paysans et ouvriers se vident de leurs outils et laissent place aux objets décoratifs, à l’ornement. On voit proliférer dans les intérieurs populaires un ensemble de bibelots, de tapis, de rideaux et d’argenterie qui étaient encore, à la fin du XIXè siècle, l’apanage de la bourgeoisie.

Cet embourgeoisement généralisé accompagne la lente mutation de la famille et de ses fonctions économiques. Jusqu’au XIXè siècle, la famille doit être comprise comme une unité de production et de consommation autonome. Tous ses membres prennent part au travail : chez les paysans, les enfants participent aux récoltes et à la garde des troupeaux ; chez les artisans, ils aident à la boutique. Il n’existe pas de véritable frontière entre la vie domestique et le travail. Parents et enfants, frères et sœurs, tous sont tenus par les nécessités de la survie, dans un temps où les disettes sont cycliques. Avec l’avènement du marché et de la production industrielle, cette communauté de destin s’efface.

Toutes les fonctions autrefois remplies par la famille sont externalisées : la salarisation lui retire son rôle nourricier et l’école se charge des apprentissages professionnels. Le foyer se caractérise désormais exclusivement comme un espace privé de retrait et de consommation.(…)

La mère, consommatrice en chef.

Si la famille devient une « unité sentimentale », repliée sur elle-même, elle ne s’extrait pas des relations de marché pour autant.(…) Le foyer est certes devenu ce lieu non productif, entièrement dévoué au repos, au jeu et à la consommation, mais il n’est par rapport au marché qu’un refuge illusoire. Dans une économie ouverte, la famille est le lieu de la reconstitution des forces productives, un système de gestion et de formation à l’éthique du travail moderne. (…)

[…]

L’avènement de la société moderne a renforcé la division sexuelle du travail et l’idéologie des sphères séparées, qui veut qu’homme et femme évoluent chacun dans un monde à part.

Bien sûr, la division sexuelle des tâches est déjà importante dans les sociétés paysannes du monde précapitaliste. Aux hommes, les tâches d’extérieur et de force : le labour, les semailles, le fauchage, l’abattage du bétail et la vente. Aux femmes, les corvées domestiques, l’artisanat, la cueillette, le glanage, l’approvisionnement en eau, les travaux de basse-cour et la garde des enfants. La démarcation n’est toutefois pas absolue : les femmes participent aux moissons, elles sont présentes dans les vignes, ainsi que dans les pays d’élevage, où de jeunes bergères conduisent les troupeaux. Et surtout, les tâches, certes très largement ségrégées, sont égales, en ce sens qu’elles sont toutes essentielles à la survie collective. Les femmes consacrent du temps au travail productif, et les hommes participent au ménage, en préparant le bois et en fabriquant le mobilier, par exemple. Un domaine n’est pas supérieur à l’autre.(…)

Avec l’industrialisation et la salarisation s’opère une ségrégation spatiale entre travail salarié/extérieur/masculin et travail domestique/intérieur/féminin. L’homme s’en va loin du foyer produire dans les usines et les espaces marchands. La femme, elle, est chargée de la dépense, de l’alimentation du foyer en marchandises. Elle était autrefois productrice ; elle est désormais une travailleuse non salariée préposée aux achats de la famille. La ségrégation spatiale entraîne son isolement économique, politique, elle « rompt l’égalité conjugale et constitue la femme en servante*2 ».

Comme par le passé, la femme travaille chez elle, mais, cette fois-ci, elle est au service des autres, celle qui dépense l’argent valant moins que celui qui le gagne.

On constate, de la fin du XIXè au deuxième tiers du XXè siècle, une large diffusion du modèle familial bourgeois, où la mère officie en tant que maîtresse de maison. Même dans les familles démunies, où les femmes sont elles aussi contraintes de s’employer sur le marché du travail, la femme au foyer représente un idéal. La bourgeoise, dans ses intérieurs, a pour mission de signifier la position sociale de sa famille par un travail d’ameublement, de décoration et de direction de la main-d’œuvre domestique. Cette dernière se raréfie grandement tout au long de la période : les domestiques vivant à domicile, hérités de l’Ancien Régime, tendent à disparaître. La maîtresse de maison est de plus en plus seule à la tâche, mais pourra bientôt compter sur l’aide fournie par un ensemble d’appendices techniques portés par le marché.

Le modèle d’ostentation bourgeois du XIXè siècle, en se massifiant au XXè, fusionne en effet avec un projet d’efficience technicisée. La mère n’est plus simplement maîtresse de maison, elle est une ingénieure en chef, « augmentée » d’outils devant lui permettre de faire de son intérieur un modèle de rationalité au quotidien. L’électrification ouvre la voie aux appareils ménagers : aspirateurs, réfrigérateurs, machines à laver, à coudre… Ces équipements se diffusent à partir des années 1920 aux États-Unis et des années 1950 en France. Ils promettent de diminuer le temps de travail domestique et de permettre à la femme de consacrer plus de temps à ses enfants et aux loisirs. Cette industrialisation du foyer n’a en fait pas conduit à un allègement des charges domestiques, mais à une réallocation du temps investi et à une reformulation des tâches. À la suite des progrès d’infrastructure, de matériaux et d’outillage, les normes et exigences de propreté et de confort ont été constamment revues à la hausse.

Dans les vieilles maisons paysannes, en toit de chaume, torchis et terre battue, il était inconcevable de « faire le ménage » : tout était de toute manière toujours sale. Une fois posés le plancher et les plafonds, une fois sortis les animaux et installé l’appareillage électroménager, la maison, fraîchement hermétisée, devenait éligible aux standards de propreté modernes. On pouvait désormais s’appliquer à épousseter les meubles, à blanchir le linge et à changer les nappes.(…) Ce qui était hier impensable car infaisable devient indispensable. Les standards de propreté de la bourgeoisie, aussi, ruissellent.

C’est ainsi que la femme doit désormais lutter contre tout type de poussières, de germes et de microbes, en faisant davantage de lessives, en nettoyant, aspirant, balayant et encaustiquant, grâce aux nouveaux produits d’entretien mis à sa disposition par le marché. Il faut également préparer pour toute la famille des repas riches et équilibrés, en tenant compte des goûts et des dégoûts de chacun.

On attend aussi d’elle qu’elle conduise les enfants à l’école et aux activités sportives, qu’elle les habille et les soigne, tout en se tenant informée des nouvelles méthodes d’entretien et de décoration d’intérieur. C’est la productivité de la femme au foyer qui augmente, et non pas son temps de travail qui diminue. La valeur sociale accordée à la mère est toujours relative à sa capacité à « bien tenir sa maison ». Le travail domestique est certes moins physique que par le passé, mais il se complexifie. L’industrialisation du foyer entraîne la hausse des normes de confort et de propreté, mais aussi la désintégration de la participation masculine aux travaux domestiques.(…)

Le fétichisme de la marchandise, la division du travail et la salarisation ont pour effet indu le bouleversement des rapports productifs au sein même de la famille. Désormais, le père-salarié achète un charbon que la mère-au-foyer consomme. Le changement de modèle économique a amené l’homme à s’extraire complètement du travail domestique. Sa tâche n’est plus de travailler directement à l’entretien du feu, mais consiste à rapporter au foyer les moyens de l’entretenir. Toutes les tâches domestiques traditionnellement assignées à l’homme – travailler le cuir, construire la cheminée, fabriquer du cidre, tuer le bétail, conditionner la viande – sont éliminées par les innovations technologiques et économiques et déléguées au marché. Les femmes, elles, sont désormais plus fermement arrimées au foyer, et doivent se charger seules de l’intégration et de la transformation des produits achetés.

La mère moderne, reléguée dans sa sphère domestique, va prendre place dans un espace de plus en plus repensé et réagencé.

Lorsque se construisent de vastes zones résidentielles – suburbs américains et pavillons français – à partir de la fin du XIXè siècle, puis surtout du milieu du XXè siècle, l’idéal de confort de la bourgeoisie se diffuse, tout en mutant. La logique anti-utilitariste et accumulatrice de la bourgeoisie du XIXè siècle est attaquée de toutes parts : les moralistes dénoncent son caractère ostentatoire, les théoriciens de l’économie domestique la trouvent dispendieuse, les hygiénistes la déclarent poussiéreuse et malsaine et les architectes et designers fonctionnalistes la moquent. Ainsi Le Corbusier : « Les culs-de-lampe, les lampes et les guirlandes, les ovales exquis où des colombes triangulaires se baisent et s’entrebaisent, les boudoirs garnis de coussins en potirons de velours, d’or et de noir, ne sont plus que les témoins insupportables d’un esprit mort […], pourquoi ces bibliothèques ornées d’acanthes, ces consoles, ces vitrines, ces vaisseliers, ces argentiers, ces buffets de service ? Pourquoi ces immenses lustres ? Pourquoi ces cheminées ? Pourquoi ces rideaux à baldaquins ? Pourquoi ces papiers aux murs, pleins de couleurs, de damas, de vignettes bariolées ? On ne voit pas jour chez vous.*3 »

En réaction à l’ancienne ostentation bourgeoise se développe l’idéal d’une maison rationnellement aménagée, d’une maison moderne, aux lignes épurées et aux surfaces lisses, où la forme s’adapte à la fonction, où les fins commandent aux moyens. Cette « machine à habiter » est pensée pour la circulation et l’usage, comme peut l’être le laboratoire ou le magasin moderne. Dans cette perspective fonctionnaliste, les beaux objets sont des objets adéquats, parfaitement adaptés. L’homme les maîtrise, les contrôle et les agence en un système domestique entièrement optimisé. La maison moderne se retrouve débarrassée du superflu, de l’inutile ; elle résulte d’une économie des moyens, d’une minimisation des efforts. Les surfaces et les objets, géométriques et lisses, sont faciles à nettoyer, contrairement aux meubles torsadés et au fourbi rococo des intérieurs vieux-bourgeois. L’industrialisation du foyer provoque l’abstraction du travail domestique dans la maison moderne, les tâches s’effectuent grâce à l’assistance magico-technique et invisible du réseau électrique et plombier.

La réaction fonctionnaliste ne marque en rien l’abandon de l’ancienne domesticité bourgeoise ; elle la prolonge au contraire. La culture de l’optimisation et de la technicité découle de l’impératif de confort, dont on a vu qu’il exprimait la rupture d’avec la logique somptuaire nobiliaire. À chaque posture, à chaque geste, l’objet facilitateur, la forme adaptée, optimisée, et brevetée. Certes, le fonctionnalisme proscrit le pur décoratif, fait la chasse à l’élément inutile ; et croit par là éliminer la fonction symbolique des objets pour ne plus se concentrer que sur leur valeur d’usage. Il substitue en réalité le gadget au bibelot, l’ostentation technologique à l’ostentation rococo. Le prestige de la famille ne s’affirme plus via un décorum baroque, mais par une performance organisationnelle. On n’exhibe plus des artefacts patinés, mais un appareillage chromé multifonction. C’est ce que Jean Baudrillard appelle le « simulacre fonctionnel », derrière lequel les objets continuent de jouer leur rôle de discriminants sociaux. Le moderne « gadget » l’illustre bien, « pure gratuité sous couvert de fonctionnalité, pure prodigalité sous couvert de morale pratique *4». Pour Baudrillard, les objets, dans la modernité, sont pris dans un « compromis fondamental », celui d’avoir à servir à la fois le prestige et le faire. Ils sont rarement de pures fonctions ou de purs fétiches.

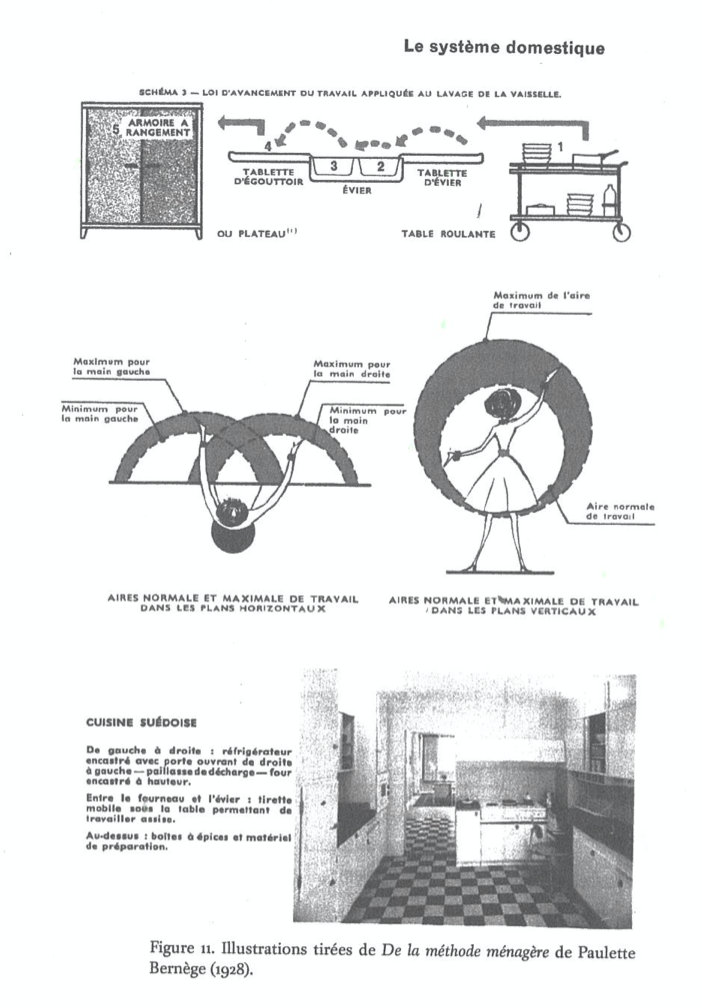

La femme « moderne », optimisant l’espace et le travail domestiques, s’inscrit dans un schéma comportemental parfaitement adapté à la consommation de masse : le nouveau mobilier et les nouveaux objets sont toujours rendus obsolètes par les innovations pratiques dont nous entretient constamment l’appareil productif. Elle aussi doit s’adapter à son environnement et devenir une « ménagère », c’est-à-dire celle « qui administre avec mesure », celle qui anticipe, contrôle, coordonne et organise. C’est ce rôle de gestionnaire que cherchent à promouvoir les acteurs du mouvement de la rationalisation domestique, particulièrement vivaces dans les années 1920 à 1950. Parmi ces acteurs, on trouve des institutions : écoles, universités et associations enseignant l’économie ménagère, comme la National Household Economics Association aux États-Unis ou la Ligue de l’organisation ménagère en France. La rationalisation domestique est également promue par un ensemble de productions médiatiques : des manuels d’instruction, des best-sellers (Household Engineering de Christine Fredericks en 1923, De la méthode ménagère de Paulette Bernège en 1928), des magazines féminins (Ladies Home Journal, Marie Claire) et des revues spécialisées (Good Housekeeping, Art ménager). Tous s’appliquent à diffuser un même idéal comportemental : celui de la femme ingénieure domestique. Il s’agit pour elle d’appliquer les principes de l’organisation scientifique du travail au foyer et de découvrir la « meilleure et unique façon » (one best way) de réaliser les tâches domestiques. On retrouve dans tous ces écrits des principes connus du taylorisme, comme la chrono-analyse et la méthode des temps standard. « Peler un demi-kilo de pommes de terre, avec un couteau ordinaire, sans méthode et sans entraînement : 9 minutes — avec un couteau éplucheur, une bonne position de travail, un excellent éclairage, un peu d’entraînement : 3 minutes.*5» Les mouvements réalisés dans l’espace domestique doivent également être aménagés selon de savants calculs : afin de minimiser les distances parcourues dans la maison, la ménagère doit s’équiper d’un podomètre, cartographier ses déplacements et être en mesure de réduire le temps « perdu » entre deux appareils.

Il s’agit de remplacer les habitudes héritées du passé par une méthode supérieure car scientifique, fondée sur l’entraînement, la planification et la tenue de registres. Ainsi, l’apprentissage de la comptabilité, pour ne plus acheter au hasard : les calculs de l’apport financier initial, des intérêts, de l’amortissement, des économies réalisables sont autant d’opérations qui permettent à la consommatrice en chef de s’élever au-dessus de l’acheteuse frivole et influençable.(…) Dans l’idéal de la rationalisation domestique, la femme au foyer doit se soumettre à un régime d’autodiscipline, à un contrôle permanent des habitudes et des pulsions.

Au-delà du souci d’efficacité, la rationalisation domestique exprime l’implication de la mère au foyer dans l’inculcation de l’éthique du travail moderne. En se modernisant, la mère travaille à l’ascension sociale de sa famille, elle la prépare au marché.

Nous sommes les héritiers directs du mouvement de la rationalisation domestique. Les cuisines d’aujourd’hui appliquent ses leçons. Elles sont dessinées de façon fonctionnelle, avec une optimisation de l’espace de stockage, des placards à hauteur et des tiroirs à fermeture amortie. Une distribution savante des espaces de travail permet de minimiser les déplacements et de faire de la cuisine un îlot central, un centre de commande et un poste d’observation donnant sur le salon. L’architecture de la cuisine contemporaine hérite des conceptions ergonomiques qui se sont développées dans les années 1920 et massifiées à partir des années 1950.

La division du travail domestique et les responsabilités de la mère au foyer consommatrice en chef que nous avons ici décrites s’appliquent pleinement lors la période allant des années 1920 aux années 1960. Depuis, les femmes se sont davantage salarisées et, sur le plan idéologique, ont parfois rejeté le conformisme pavillonnaire pour s’enquérir de leur épanouissement personnel. Mais l’ancien modèle n’en est pas pour autant tout à fait caduc : les femmes ont un taux d’emploi qui demeure plus faible que celui des hommes et occupent bien davantage les postes à temps partiel. L’inégale répartition du travail domestique s’est beaucoup atténuée ces dernières décennies, mais les femmes des pays occidentaux continuent de consacrer deux à six fois plus de temps aux tâches ménagères que les hommes. Si les tâches relatives à l’entretien de la maison (réparations, jardinage) sont davantage masculines, celles consacrées à l’intérieur (le nettoyage) et à la famille (cuisine, lessive) restent largement prises en charge par les femmes. On attend toujours des mères qu’elles exercent leurs compétences domestiques et abreuvent leurs enfants. Elles restent préposées au bonheur familial. »

*1. Laurence Wylie, Un village du Vaucluse, Gallimard, 1968 p.176-177)

*2. Philippe Ariès et Georges Duby, Histoire de la vie privée, Tome 4, De la révolution à la Grande Guerre, Seuil, 1987, p.40.

*3. Le Corbusier, Vers une architecture, Flammarion, 1995, p. 70.

*4. Jean Baudrillard, Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard, 1972, p.12.

À ce sujet, on peut lire aussi dans le Système des objets, du même auteur :

« ce petit hochet qui sert à extirper électriquement les noyaux de fruits ou ce nouvel accessoire d’aspirateur pour faire les dessus d’armoire ne sont peut-être pas foncièrement très pratiques, ce à quoi ils satisfont, c’est à la croyance que, pour tout besoin, il y a un exécutif machinal possible, - que tout problème pratique ( et même psychologique) peut-être prévu, prévenu et résolu d’avance par un objet technique, rationnel, adapté, absolument adapté - mais à quoi ? Aucune importance. L’essentiel est que le monde soit donné comme « opéré » d’avance. » (p. 163-164).

La « pseudo-fonctionnalité » ou le « machin » est une critique de la prolifération d’objets inutiles et d’un symptôme de leur dysfonctionnement : la difficulté à les nommer. Un machin est un objet dont on sait qu’il fonctionne mais qui renvoie à une fonctionnalité floue, parfois imaginaire. Le monde des « machins », et donc en grande partie notre monde, est celui des « simulacres fonctionnels ». Renvoie à la croyance en un monde-machine, où tout problème pratique pourrait être résolu par une machine, existante ou à venir.

*5. Paulette Bernège, De la méthode ménagère, Dunod, 1928, p.72