Original : Progetto di concorso per l'università di Firenze, Domus n°509, avril 1972, p. 77-78.

Les images sont celles qui illustrent l'article.

Nous avons pris part au Concours International pour la Nouvelle Université de Florence avec un projet intitulé « Les projets sont signés » dans lequel apparaissent nos noms, prénoms et adresses, ce qui a eu pour effet de nous éliminer automatiquement du concours. Ce geste a été une manière d’adresser au jury, et à tous ceux qui s’occupent d’architecture moderne, un message à propos d’un certain nombre de problèmes qui concernent plus concrètement ceux qui pratiquent, enseignent, apprennent ou évaluent le projet d’architecture.

Le cas particulier de Florence ne nous intéresse que dans la mesure où il nous offre un point de départ pour souligner des malentendus beaucoup plus généraux alimentés cependant, dans une certaine mesure, par ces concours sans signature.

On pourrait en profiter pour se demander comment le concours sans signature, pour le définir ainsi, devrait présupposer un mécanisme d’anonymat absolument hermétique. Au delà de l’invraisemblance politique de cette hypothèse (qu’il ne nous intéresse pas d’argumenter dans ce texte), il se trouve que ce mécanisme de jugement incite justement le participant à personnaliser au maximum le projet, afin de le rendre immédiatement lisible et reconnaissable par le jury, de sorte que peu de projets sont en réalité aussi « signés » que ceux qui sont sans signature.

L’« originalité » du projet devient une condition bureaucratique indispensable.

Cette opération ne sera d’ailleurs pas difficile pour l’architecte, après de longues années passées à l’université à élaborer les fameux « projets de toiture », qui finissent en maquettes en noyer et métal prêtes à ingérer, plus appétissantes et stimulantes aux yeux des professeurs intoxiqués.

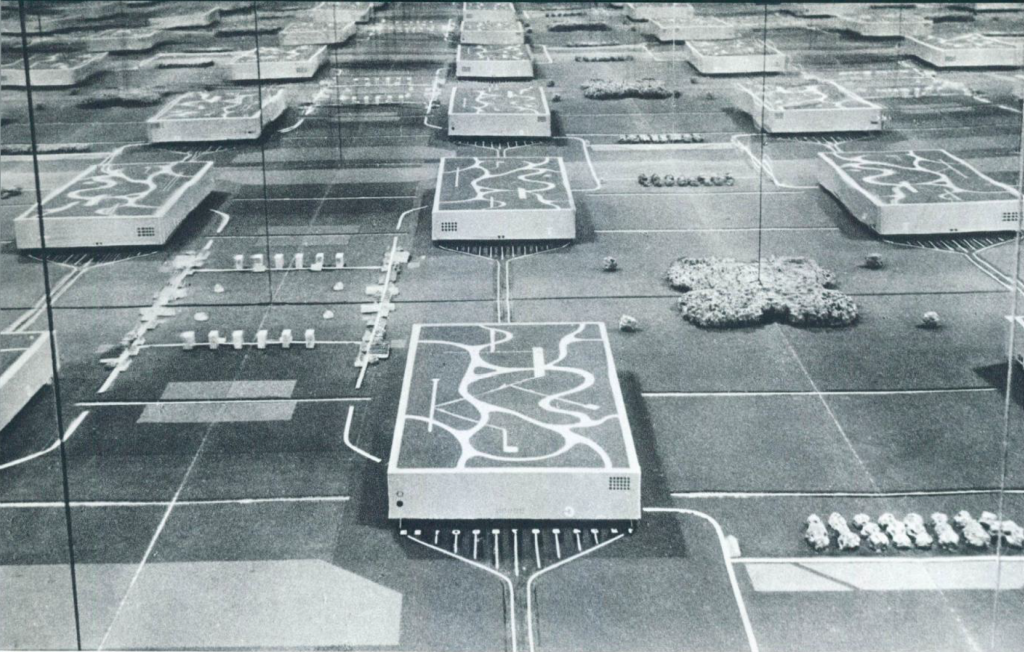

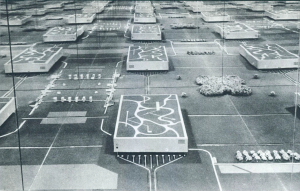

Le résultat est ce qu’on appelle “l’architecture aérienne”, qui suppose des effets plastiques vérifiables uniquement à partir d’une hauteur de 10 000 mètres.

Les « projets de toiture » stimulent ainsi l’architecture qui se destine à elle-même, à sa propre bureaucratie, jamais vérifiables dans la réalité, mais faciles à distinguer, lors d’un examen ou d’un concours, du flot des autres réponses présentées dans les délais impartis.

L’inconvenance bureaucratique que nous avons commise est donc aussi une manière de nous mettre provisoirement hors-jeu. Hors-jeu par rapport aux règles du contexte spécifique et des conditions générales de projet. Dans ce cas précis s’imposait un grand projet aux caractéristiques distributives, qu’une destination urbaine incertaine semblait libérer, faisant en réalité chanter son concepteur à « faire culture » pour trouver l’implantation territoriale adéquate selon des critères absolument privés.

Les conditions générales du projet, du point de vue du langage et de l’organisme, sont celles que nous livre une tradition moderne mal comprise, où le langage se présente comme une validation formelle des équilibres sociaux et spirituels, et l’organisme comme preuve des relations entre problèmes fonctionnels et allégorie historico-freudienne. Or, dans notre cas précis, où, ô surprise, nous ne croyons à aucune de ces choses, mais où nous croyons à d’autres, dans le sens où nous avons compris autre chose, il n’y avait rien d’autre à faire que de faire un projet « hors compétition », et non pas tant, comme beaucoup le croient, sur le registre des utopies réjouissantes, mais sur celui de l’expérimentation rigoureuses d’hypothèses rigoureuses. Mais après tout, il n’est même plus très important de savoir en quoi on croit ou on ne croit pas, puisque le monde n’avance plus sur la base d’opinions culturelles ou morales individuelles, ou sur l’amour pour telle ou telle chose, mais abolit le concept abstrait du Bien et du Mal pour avancer à toute vapeur sur la voie du Plus et du Moins.

La grande limite du vieux Le Corbusier était justement d’aimer, ou de faire aimer, cette architecture que dans sa jeunesse il avait si obstinément cherché à liquider, la repoussant dans les limbes des choses qui sont ou ne sont pas, mais à propos de laquelle il n’est jamais question de dévaster le monde. Son effort de jeunesse de voir l’architecture comme le résultat non nécessairement maîtrisé d’opérations et de causes bien plus profondes que la conception, n’était pas un vice auto-punitif d’architecte refoulé, ni même une tentative de s’arrimer à des raisons objectives pour justifier un langage formel, mais le résultat de la conviction alors intuitive, qui n’est aujourd’hui plus démontrable, que le lien qui relie l’homme à la réalité formelle et historique, ne peut plus, comme par les siècles passés, être visuelle, étant donné que la distance qui existait autrefois entre l’homme et la société, entre l’homme et les événements, a totalement disparu.

En effet, le degré d’enchevêtrement qui existe aujourd’hui entre l’homme et son habitat culturel et physique est infiniment plus intense que par le passé, quand l’histoire, la politique, la société, etc., étaient toujours situées en dehors de la réalité humaine. Nous savons aujourd’hui qu’en dehors de l’homme il n’y a que d’autres hommes, et puisque tous les hommes sont égaux, cette réalité qui nous entoure est tout aussi égale, homogène et continue. En dehors de notre corps, il n’y a qu’un système médiatique destiné à nous mettre en communication avec le corps des autres.

Tout cela ne peut plus être représenté, et essayer de le faire n’a plus aucun sens.

L’engagement, disons historique, de notre génération, ne peut plus être celui d’un combat pour une architecture “meilleure”, plus humaine ou plus belle, mais doit être celui de “liquider” le problème de l’architecture, non pas tant en trouvant une esthétique ou une méthodologie méta-historique, mais en rejetant l’architecture qui serait une question de validation formelle et historique. L’architecture ne « représente » plus le système, mais « est » le système lui-même, la ville n’est plus un « lieu », mais une « condition » marchande.

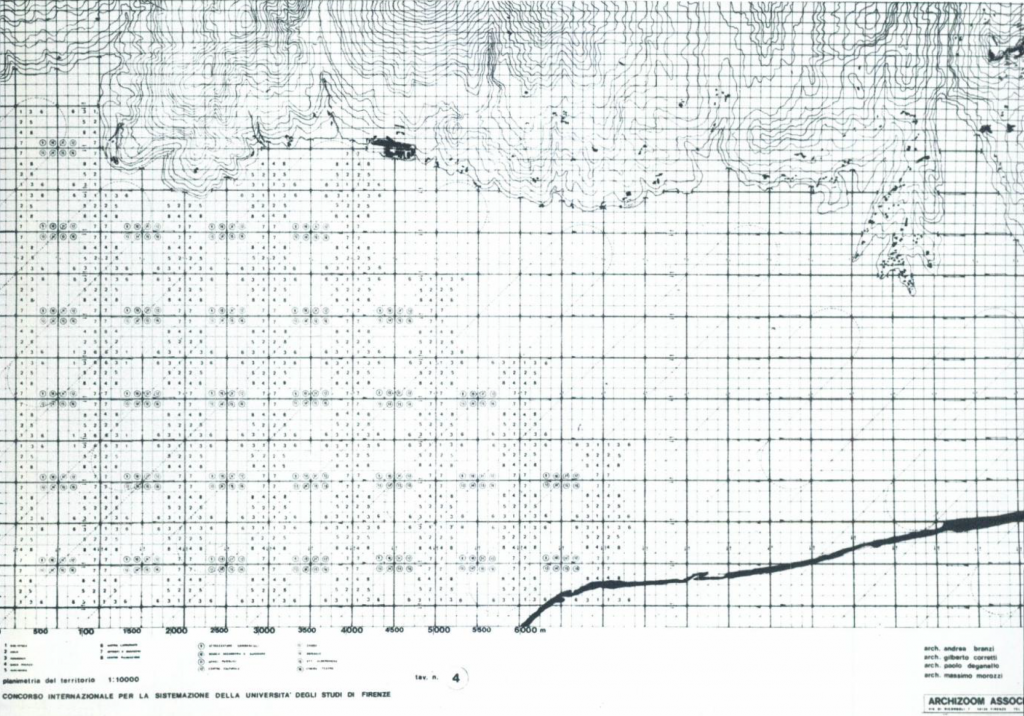

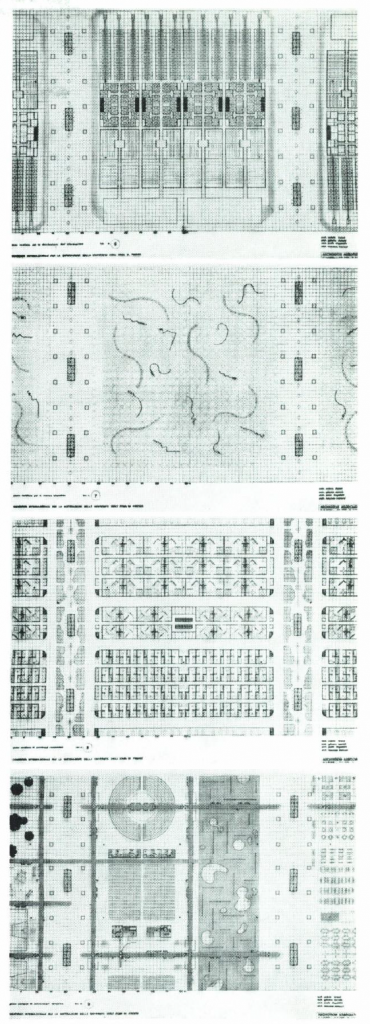

La seule forme architecturale que nous aurions voulu proposer était donc un banc de brouillard errant sur la plaine entre Florence et Pistoia. Il ne s’agit pas tant d’inspiration poétique ou d’invention, mais plutôt du refus de concevoir un objet pour préférer concevoir son usage. La structure proposée est donc un système de planchers continus, artificiellement éclairés et ventilés, à l’intérieur desquels il est possible d’organiser rationnellement les différentes fonctions : toute correspondance entre la forme du bâtiment, la structure et les fonctions qu’elle abrite n’est absolument pas vérifiable. Le périmètre extérieur de l’ensemble n’est pas identifié ni représenté : nous ne nous intéressons pas à sa forme puisqu’elle sera déterminée par le résultat de relations quantitatives. Le bâtiment qui en résulte est une première application élémentaire du niveau technologique actuel d’éléments tels que l’ascenseur, le climatiseur et la lumière électrique, appliqués à l’urbanisme.

Il n’y a pas de différence formelle entre une structure productive, un supermarché, une résidence, une université ou un secteur agricole industrialisé. La localisation de ces organismes sur le territoire n’a pas d’importance (et les écologistes ne nous en veulent pas) car si les conditions d’équilibre entre le milieu naturel et artificiel doivent être égales et optimales en tout point du territoire (et pas seulement dans les parcs nationaux ), cela signifie qu’il doit être possible d’avoir des outils qui fonctionnent, d’un point de vue environnemental, quel que soit le lieu où ils se trouvent, puisque le territoire est un matériau neutre, continu et homogène. Il en est ainsi pour la production, et ainsi donc pour tout.