Texte original : « Design and Industry through the Ages », Journal of the Royal Society of Arts, XCII, 1948. Ce texte est aussi paru dans le recueil de texte du même auteur, Studies in Art, Architecture and Design, Volume Two, Victorian and after, Walker and company, New York, 1968, p.11-17. [https://archive.org/details/studiesinartarch0002pevs]

Dans ce texte, Pevsner évoque des origines au design sur un chemin en pente douce, qui mène bien sûr, mais plus progressivement que partout ailleurs, à la rupture de la Révolution Industrielle mais sans réduire le récit de ces origines, car c'est fort pratique, à une sorte de révélation soudaine, menée à marche forcée par des héros malgré eux, laissant un goût d'inachevé et d'insatisfaction.

Tout en nuances, précautions et érudition, Pevsner montre comment la pratique du modèle, de dessins pour une quantité suffisante d'objets, même fabriqués à la main, consacre peu à peu la rupture entre conception et fabrication, répondant ainsi précocement à la définition indiquée en introduction, et desserre quelques peu les liens fondateurs entre design et de l'industrie.

Ici, Henry Cole, le Prince Albert, The Great Exhibition et William Morris ne se positionnent pas en début de parcours, en tant que grands maîtres visionnaires et révélateurs d'une force inéluctable, mais à l'issue d'une trajectoire qui débute au XIIIe siècle, en organisateurs clairvoyants et inspirés d'une pensée lentement distillée dans le temps.

Une traduction de ce texte figure aussi dans l'ouvrage de Catherine Geel, Les Grands textes du design, Institut Français de la Mode - Éditions du Regard, 2019, mais dans une version qui comporte de nombreuses coupes.

Il est traduit ici dans sa version intégrale.

Quel sens donne-t-on aux termes industrie et design dans cet article ? Par industrie, j’entends la production d’objets identiques en grand nombre, et par designer, un homme qui invente et dessine des objets utiles, du designer de vêtements au designer d’avion, et même, jusqu’à un certain point, au scénographe. Dès que le designer fabrique lui-même ce qu’il a inventé et dessiné, il cesse d’être designer. Mais il reste un designer s’il invente ou dessine une pièce unique.

Arrêtons nous, à la lumière de ces définitions, sur un moment des débuts de l’industrie et des designers. On peut trouver, dans les inventaires de la Cathédrale St Paul de 1295, vestimentum novum plenarium cum apparatus et parura de panno januensis — un habit de cérémonie provenant de Gênes, et dans ceux de la Cathédrale de Canterbury d’autres habits de panno rubeo de Genue*. Ces vêtements ont probablement été fabriqués par ceux qui les ont conçus. Mais nous pouvons supposer que d’assez grandes quantités de ce modèle ont été fabriqués pour le marché intérieur et pour l’exportation. De la même manière, on trouve des ivoires de Paris dans les trésors d’Assisi et de Trani, de Tolède et Séville, de Cologne et d’Halberstadt, de Prague et Cracovie, ainsi que les albâtres du Nottinghamshire à S. Benedetto à Settimo près de Florence, Rothenburg et Danzig en Allemagne, Périgueux en France et Sitjes près de Barcelone, en Espagne. Peu de pièces absolument identiques ont survécu, mais on connaît l’histoire d’une action en justice menée en 1491, où un fabricant d’images a poursuivit son vendeur pour la valeur de 58 têtes de St John.

Voilà pour les débuts de l’industrie de l’art ; voyons maintenant les designers. Dans son ouvrage Florentine Painting and its Social Background, Antal écrit que les artistes florentins du XIVe siècle dessinaient entre autre pour la broderie et les ornements équins, et que l’on trouve dans les livres de dessin du XVe siècle de Jacopo Bellini conservés au Louvre, plusieurs motifs pour bordures brodées.

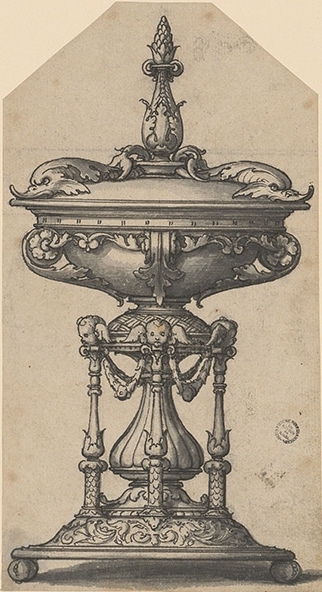

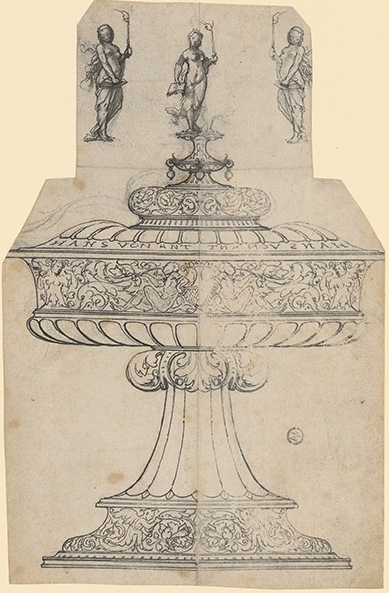

Mais il est difficile de savoir si ces croquis sont réellement des modèles ou s’il s’agit de dessins issus de robes destinés à être réutilisés pour la représentation peinte de ces robes. En revanche, les dessins d’Holbein pour l’orfèvrerie et la joaillerie, ainsi que ceux des maîtres-artisans E.S. et Schongauer, étaient sans doute destinés à être exécutés. Ceux des premiers graveurs pouvaient probablement être utilisés par tous ceux qui les achetaient, ceux de Holbein pour des réalisations spécifiques. Il n’a cependant pas été possible jusqu’à présent, de relier son travail à un artisan de son temps. Il existe cependant un grand nombre de ces dessins. Le recueil de dessins du British Museum en contient à lui seul près de 200, consacrés à des tasses, des gobelets, des chopes, des poignées de poignards et d’épées, des ceintures, des rondaches, des couvertures de livres et des pendentifs.

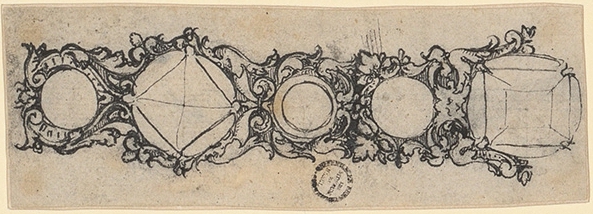

Mais dans la mesure où Holbein dessinait exclusivement pour les mains expertes d’artisans aguerris, et jamais pour la reproduction à l’identique, il ne relève pas vraiment du sujet qui me préoccupe ici. Les choses changent au moment ou apparaît un type d’ouvrage, d’abord en Allemagne, puis surtout à Venise aux alentours de 1525. Ce fait est important à mes yeux, car il signe les débuts du design proprement dit, pas encore pour l’industrie, mais du moins pour un travail répétitif. Je fais référence aux livres de modèles pour des travaux tels que la broderie ou la fabrication de rubans. L’un des plus remarquable s’intitule Opera Nuova che insegna alle donne a cucire, a raccamare e a disegnare a ciascuno — Un nouveau travail qui apprend à toute dame à coudre, broder et dessiner. Son auteur est Giovanni Antonio Tagliente, calligraphe de profession. L’auteur du plus célèbre ouvrage de ce type est Hans Sibmacher, plus connu comme l’un des auteur classiques de l’héraldique. Il était aussi alchimiste et, comme tous les autres auteurs de la centaine de livres du même type parus avant 1650, le dessin de modèles n’était pas son activité principale.

Cette situation demeura la même pendant assez longtemps, que ce soit dans la production issue d’entreprises privées ou, avec l’avènement de l’absolutisme et du mercantilisme, de l’initiative d’état ou royale. Les modèles nécessaires étaient conçus soit par les fabricants eux-mêmes, par exemple des artisans employés, ou par des artistes dont ce n’était pas la spécialité principale. Les graveurs étaient sans doute les plus nombreux parmi ceux-là, ou des personnes qui publiaient des séries de modèles pour l’orfèvrerie, la joaillerie ou l’ornementation de manière générale, et les vendaient sans se préoccuper de ce que leurs acheteurs pourraient bien en faire. La façon dont fonctionnaient les ateliers nationaux de Louis XIV nous permettent de mieux comprendre les procédures appliquées à ces modèles, en particulier la manufacture des Meubles de la Couronne, créée par Colbert en 1667 à partir des anciens ateliers des Gobelins. Peu après leur création, les ateliers étaient non seulement des ateliers de tapisserie, mais aussi d’orfèvrerie, de bronze fondu, d’ébénisterie, etc. Charles Lebrun, Premier Peintre du roi et homme brillant, habile, polyvalent et industrieux, en devint le directeur. D’innombrables dessins de lui sont conservés au Louvre, tapisseries, carrosses, ouvrages en fer forgé et même une gondole. Toute une équipe de peintres, graveurs et ornemanistes travaillaient sous son contrôle. L’usine (ou plutôt la Savonnerie fusionnée par Colbert aux Gobelins) comprenait aussi une école pour soixante apprentis — exemple le plus précoce que l’on connaisse de formation d’artisan règlementée, au regard des pratiques habituelles de formation dans les ateliers. Il est impossible de savoir à quel point la Manufacture des Meubles de la Couronne était grande au moment de son apogée. Le nombre de huit cents avancé par Voltaire est probablement une exagération basée sur les chiffres dont il disposait à son époque.

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des usines existaient déjà en France et dans d’autres pays, dont la taille était surprenante étant donné l’absence de machine à vapeur. La maison Wedgwood estime qu’elle employait environ 120 personnes et que le montant des ventes de leurs boutiques londoniennes s’élevait environ à 100£ en moyenne. Le jour où le fabricant de chaises Forget mourut, il laissa derrière lui 400 cadres. Jacob-Desmalter & Co. employait près de 350 personnes en 1808, et on sait qu’elle fabriquait des fauteuils dont les prix étaient compris entre 36 et 4000 frs ainsi que des canapés et d’autres produits vendus entre 108 et 12000, la Società Pensa Loria de Milan, qui fabriquait des textiles, comptait entre 350 et 450 employés, le tissage de la soie à Lyon employait environ 18000 personnes en 1732 et près de 38000 en 1788. Le fabricant de papier peint Réveillon avait une équipe de 400 personnes en 1786 et l’ambassadeur de Tippoo Sahib (le potentat indien battu par Wellington) dit de son usine en 1788 qu’elle était plus grande que toute une petite province. Au même moment en Angleterre, Sophie von La Roche, autrice allemande amie de Weiland et de Goethe, disciple de Richardson et de Rousseau, nous dit des ateliers de meubles Seddon’s qu’ils employaient aussi plus de 400 personnes. Suite à sa visite de Londres en 1786, elle rapporte :

« Il emploie 400 personnes pour tout type de travaux en lien avec l’ameublement domestique — menuisiers, sculpteurs, doreurs, miroitiers, tapissiers, anneleurs — qui façonnent le bronze en ravissants motifs — et serruriers. Tous ces gens sont abrités dans un bâtiment à six ailes… Certains secteurs ne contiennent rien d’autre que des chaises, des canapés, et des tabourets de toutes sortes… alors que d’autres sont remplis de tables à écrire, placards, commodes, charmants bureaux, petits et grands coffres, tables de toilettes en bois divers et aux motifs variés. »

Elle y vit également « du shintz, de la soie et des tissus de laine pour les rideaux et les couvertures, des tentures dans tous les matériaux possibles, des tapis de sol et d’escalier. » Nous pouvons noter au passage qu’à Seddon, usine et boutique étaient au même endroit et que du tissu d’ameublement, bien que non fabriqué sur place, y était vendu.

Autre exemple de grande manufacture européenne de ce temps : les ateliers Oberkampf à Jouy, près de Paris. Débuté en 1758, son commerce d’impression sur lin employait 1322 personnes en 1805. Le nouveau bâtiment qu’il érigea entre 1791 et 1793 mesurait 350 m de long sur trois étages. Il semble qu’Oberkampf fut un bon employeur qui traitait correctement ses ouvriers. Dès qu’il en avait la possibilité, bien sûr, il n’hésitait pas à s’équiper de machines. Des plaques de cuivres ne tardèrent pas à remplacer les blocs de bois dur en 1770 et les rouleaux furent introduits en 1793. L’impression au rouleau est une invention britannique, faite par l’écossais Bell vers 1770. Elle permit à Oberkampf de produire environ 5000 mètres de tissus par jour sur une seule machine, ce qui constituait une considérable amélioration.

On ne compris que bien plus tard quels étaient les problèmes d’une production à grande échelle. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, les machines étaient pour tous un plaisir (sauf pour ceux qui devaient s’en occuper), et l’inventivité était prodigieuse. Dans le domaine de la filature et du tissage textile, cette histoire est habituelle. Au système de navette volante succéda la spinning jenny, puis la mule jenny, perfectionnée par Jacquard, qui, couplée à la machine à vapeur de Boulton et Watt, accru considérablement la vitesse et la fiabilité de la production. Il n’est pas nécessaire de rappeler tout ce que le progrès industriel doit à la machine à vapeur. Giedion rapporte dans La Mécanisation au pouvoir que la première batteuse agricole date de 1775, la première ligne d’assemblage (traitement du grain dans le moulin) de 1783, les premiers fours à pain à ceinture lente de 1810, la première moissonneuse de 1811 et la première moissonneuse-batteuse de 1836.

Il est inutile de poursuivre cette liste. Mais ce que l’on oublie facilement est l’enthousiasme sincère avec lequel chaque perfectionnement était toujours accueilli par ceux qui croyaient que l’amélioration de l’être humain et le progrès conduiraient vers un monde meilleur. Après avoir décrit sa visite à la Royal Society of Arts, dont l’objectif explicite était de soutenir les arts, la production et le commerce en récompensant les inventeurs et les artistes, Sophie von La Roche écrit : « j’avais le cœur plein de grâce, et des larmes de joie coulaient de mes yeux à la vue de la longue liste de noms qui avaient été récompensés pour avoir amélioré les méthodes agricoles et inventé des outils. »

Mais nous ne nous sommes finalement que peu concernés par les inventeurs et les industriels. S’agissant des designers, la Royal Society of Arts s’est révélée assez peu active à ses débuts. Dans la plus ancienne liste des prix à attribuer, nous trouvons bien des propositions de travaux de tisserands, d’imprimeurs sur calicot, d’ébénistes et de carrossiers, de fabricants d’objets en fer et en cuivre, en porcelaine et en faïence, et pour toute autre “Artisanat Mécanique qui demande du Goût”. Mais ils étaient destinés à des enfants de moins de 17 ans et semblent avoir eu si peu de succès qu’après 1778 ils ont été presque totalement abandonnés.

Déjà, au XVIIIe siècle, le designer devient un professionnel avec parfois, une certaine renommée. Les exemples les plus parlants sont français, à nouveau, comme Hugues Simon, à qui la Ville de Lyon offre une gratification de 6000 Livres sous le terme de “dessinateur pour les fabricants en étoffe de soie, d’or et d’argent de cette ville”, Joubert de L’Hiberderie, auteur d’un ouvrage intitulé Le Dessinateur pour les Fabriques d’étoffes d’or, d’argent et de soie, et, le plus célèbre d’entre eux, Philippe de la Salle, qui fut fait chevalier par Louis XVI en 1776. Ces créateurs, nous dit-on, venaient une fois par an à Paris pour découvrir les nouvelles tendances et visiter les musées, et Oberkampf venait lui-même à Londres chaque année pour voir ce qu’il se passait de l’autre côté de la Manche.

Les fabricants rémunéraient assez bien leurs designers. Il n’est pas facile de trouver des informations sur ce point mais dans le cas de Réveillon, mentionné plus haut, il se dit qu’il payait son directeur artistique, qui était indépendant, 10 000 Livres par an, son dessinateur responsable du studio 3 000 Livres plus un logement de fonction, un autre 2 000 et trois autres 1200 chacun. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que vers 1800, être designer était un métier à part entière.

Cela ne signifie pas pour autant, bien sûr, que tout était dessiné par un designer. Loin de là. Dans la majorité des cas les méthodes du XVIIe siècle perduraient. Mais prenons ne serait-ce que quelques-uns des cas les plus connus. Le meilleur designer d’Oberkampf était Jean-Baptiste Huet, Académicien et peintre renommé de natures-mortes. Vernet, le peintre de paysages, et Prud’hon ont aussi occasionnellement travaillé pour lui. Le grand Jacques-Louis David, peintre de la Révolution et de la cour de Napoléon a dessiné quelques pièces de mobilier dans un style antique sévère pour Jacob. Il y eu aussi des architectes parmi lesquels je ne mentionnerai que Robert Adam et son splendide Works of Architecture, qu’il commença à publier comme une sorte de catalogue d’auto-promotion en 1773 et qui contient de nombreuses pièces de mobilier de toutes sortes. Il a aussi dessiné des pièces de ferronnerie et des tapis. Cependant, il n’appartient pas strictement à l’histoire du design industriel, car ses dessins, y compris ceux des tapis, n’ont finalement jamais été destiné à la production en série mais exclusivement à ses travaux personnels.

Il n’en est pas de même pour un architecte français moins connu mais très interessant de la même période : Jean-Démosthène Dugourc dont on dispose d’une courte biographie. Bien qu’il occupait la place lucrative de Dessinateur de la Couronne et des Menus Plaisirs, il mentionne dans son autobiographie que “tous les dessins exécutés à Lyon par Pernon [le plus grand fabricant] ont été inventés et dirigés par lui“ (il parle de lui-même à la troisième personne). Il était un grand adepte de l’Antiquité et fier d’avoir été présenté à Rome, quand il était enfant, au “célèbre Winkelmann”.

Mais si l’on revient à Adam, qui était rentré de Rome six ans que Dugourc y arrive, le fait que nous ne connaissions pas de travaux de lui destiné à la production en série n’implique pas forcément qu’il était hostile à l’industrie. Au contraire, nous savons qu’il est l’un des premiers à avoir remplacé dans ses bâtiments la pierre de taille par une imitation de finition — appelée plus tard “compo“. Ce matériau était fabriqué par Liardet’s Patent Cement Stucco et n’était que l’une des nombreuses compositions qui imitaient la pierre. Celles qui eurent le plus de succès étaient celles de la Coade’s. Têtes de clés de voûtes ou figures en relief, urnes et monuments funéraires moulés par Coade apparaissaient dans de nombreux endroits dont l’un des plus célèbres sont les portes qui entourent Bedford Square. Le British Museum conserve les catalogues Coade de 1777-79, 1784 et 1799.

Coade marque un moment hautement significatif. Le XIXe siècle est visiblement très proche. L’imitation de matériaux et ses procédés apparaissent — et avec eux les catalogues de marques. Wedgwood a sorti son premier catalogue en 1773 auquel succèdent, bien sûr, ceux des ébénistes. Mais il nous faut ici être prudents. Le Director de Chippendale n’est pas un catalogue. Il s’apparente davantage à de l’auto-promotion, comme l’était le Works in Architecture de Robert Adam. Chippendale ne publiait pas ses meubles dans un livre pour les vendre, mais d’une part pour montrer aux clients potentiels quels excellents produits ils pouvaient fabriquer et d’autre part pour générer des profits issus de la vente du livre à tous ceux qui l’achèteraient pour copier eux-mêmes ou faire copier les modèles. Il est vrai que le Cabinet-Maker’s Book of Prices de 1778, affiche les prix des meubles représentés et ressemble au premier abord à un catalogue. Mais les prix ne sont pas des prix de vente mais des prix de fabrication, c’est-à-dire l’équivalent d’un salaire équitable pour un ouvrier. L’ouvrage était destiné aux menuisiers, et non au grand public.

Après les peintres, les architectes et les artisans en tant que designers ou auteurs de livres de design, évoquons un moment les sculpteurs. John Bacon a commencé à travailler pour Coade en 1769. Il fut leur ingénieur en chef pendant trente ans, bien qu’ils aient aussi employé occasionnellement Rossi, Banks et Flaxman et que Bacon ait réalisé deux reliefs pour Wedgwood. Mais le sculpteur principal de Wedgwood était Flaxman. Il a commencé à travailler pour Josiah Wedgwood en 1775, alors qu’il n’était âgé que de vingt ans. Josiah Wedgwood est le type même de l’industriel du XVIIIe siècle, éclairé, féru de sciences et techniques, d’art, et sans aucun doute doué pour la vente. En 1779, il écrit dans une lettre à Etruria depuis ses magasins de Londres (car Wegdwood avait des magasins à Londres à cette époque) qu’il a “urgemment besoin de 350 Aiguières dauphin, de 450 vases à têtes de chèvre bedfordienne, de 445 vases de sacrifice et de nombreux vases à sucres.”

Pour ce qui est de la quantité, nous sommes ici servis. Mais parallèlement à l’industriel instigateur d’un nouveau style et d’une nouvelle civilisation, débarque alors un nouveau type d’industriel, un nouveau-riche qui a le commerce et la publicité dans le sang, dont l’exemple le plus emblématique est peut-être Réveillon qui, en 1769 s’offrit à titre personnel l’une des maisons les plus tendance et tape-à-l’oeil des alentours de Paris, la Folie de Titon dans le jardin de laquelle il organisa le tout premier décollage d’un ballon avec passager, ballon nommé Réveillon. Cela nous rappelle l’un des cortèges envoyé faire le tour de Londres en 1776 pour la promotion du Morning Post, où des hommes vêtus de jaune et gilets bleus distribuaient des prospectus. Il est indéniable le XIXe siècle sonnait à la porte.

La Grande-Bretagne a sans conteste dominé l’Europe de la Révolution Industrielle, y compris la France dont l’influence se limitait déjà à la notion de goût mais où des changements économiques se firent quand même sentir, résultats directs de la Révolution. Henri Grégoire, membre du Comité d’instruction publique de la Convention Nationale puis Évêque de Blois, défend une attitude nouvelle dans son rapport de 1794 : “Il est temps que les arts utiles soient honorés“. S’en suivi la fondation du Conservatoire National des Arts et Métiers, à la fois école et musée, et en 1798 eu lieu la première exposition des produits de l’Industrie française, ce qui nous conduit tout droit à South Kensington.

Mais la partie scolaire du modèle de Grégoire n’était pas entièrement nouvelle. Bien avant les années 1750, la France avait déjà, sous l’influence de Madame de Pompadour et de son cercle d’amis, manifesté son intérêt pour la réforme sociale, esthétique et éducative. Dans cette lignée, J.J. Bachelier avait pu créer son École Royale Gratuite de Dessin en 1767, destinée à enseigner le dessin — et seulement le dessin — à ceux qui travaillaient dans les “métiers relatifs aux arts“. Une école de dessin pour l’industrie de la soie à Lyon avait déjà été ouverte en 1756. Mais la Révolution Française a donné un nouvel élan à cette tendance et son attachement à développer l’aide aux arts utiles par l’enseignement et par l’exemple s’est répandu dans d’autres pays du continent, notamment en Allemagne. La Prusse, administrée dans l’esprit éclairé de Weimar, celui de Goethe, Schiller et Humboldt, se montre alors particulièrement intéressante. En 1821 commence à y paraître une publication sous les noms du Président de la Chambre du Commerce et de Schinkel, le plus grand architecte allemand alors vivant, dont le but était de constituer un modèle pour les industriels et les artisans. On peut lire dans sa préface que “c’est seulement en ajoutant la perfection de la forme à la perfection de la technique que les produits peuvent être marqués du sceau d’une vraie civilisation”, et que seul un produit parfait peut espérer réaliser des “ventes prospères”. Il y est fait explicitement référence aux produits de Wegdwood en Angleterre, dessinée dans un authentique goût de l’antiquité, en plus d’être d’excellente facture. Schinkel ajoute, et c’est là qu’on peut véritablement entendre les accents du XIXe siècle, que l’on ne peut appliquer des formes antiques à des produits modernes. Des adaptations sont toujours nécessaires et “qu’il serait trop demander à un artisan (l’allemand handwerker est ambigu et devrait probablement être traduit par ouvrier plutôt que artisan) qui serait allé dans une école de design de lui laisser le soin de ces adaptations“. Il ne devrait pas être tenté de “dessiner le modèle lui-même”.

Le clivage entre fabricant et designer était maintenant définitif. Cela devait être encore plus flagrant en Angleterre que dans d’autres pays. Et ainsi, finalement, en 1835, un Comité parlementaire fut nommé afin “de se renseigner sur les meilleurs moyens d’étendre les connaissances sur les arts et sur les ‘méthodes de design parmi la population (particulièrement parmi la population industrielle) du pays’. Le résultat de ces rencontres fut l’ouverture de la Normal School of Design à Somerset House en 1837. En 1838, le peintre romantique pre-Pre-Raphaelite William Dyce y installa — sans succès — un métier à tisser. La Normal School s’est soldée par un échec. Les branches provinciales de l’école, qui furent bientôt au nombre d’une douzaine, ne firent pas mieux. En 1846, un autre comité fut nommé pour analyser les résultats de cette nouvelle école et conclurent à “un échec total”.

En 1843 le Prince Consort avait accepté la présidence de la Royal Society of Arts et pendant un certain temps, sous sa direction et celle du très victorien, Henry Cole, elle assumera un rôle prépondérant dans la promotion des arts industriels britanniques. Les deux hommes ont probablement eut une influence égale, le Prince Albert pour ses idéaux élevés, son grand sens du devoir, le sérieux de ses objectifs et de ses positions, Cole pour son énergie et sa ténacité indescriptibles. À eux deux ils firent l’Exposition de 1851 et ont lancé le premier mouvement réformateur conscient du design industriel naissant.

Car dans les années 1840, quelques personnes au moins avaient commencé à réaliser que le standard industriel Anglais et d’ailleurs, Européen, avait chuté à pas de géants. Les raisons, que nous percevons bien aujourd’hui, mais qui demeuraient obscures à l’époque, sont variées : la prépondérance de l’inventivité technique, qu’elle soit appliquée ou non à la construction d’une chaise roulante confortable, l’imitation des veines du bois en peinture, le moulage d’ornements gothiques par la machine, la facilité de production qui efface la barrière salutaire entre les idées saugrenues et la fabrication par la main humaine, le faible coût de la production qui rend soudainement une masse de produits disponibles à un grand nombre de personnes sans éducation esthétique, et donc, nécessairement davantage séduits par la complexité que par la solidité, et finalement, le manque d’éducation esthétique chez les fabricants eux-mêmes responsables de la production de ces produits bons marché.

Henry Cole a pris les choses par le bon bout, celui de la production. Il avait à son crédit quelques dessins de modèles qui avaient été réalisés par des fabricants réputés et vendus dans le West End. Son pseudonyme, car il était fonctionnaire, était Felix Summerly, et ses produits portaient le nom de Art Manufactures. L’entreprise fut crée en 1845. En 1846, la Society of Arts revint à son ancienne pratique consistant à décerner des prix pour le design “d’objets utiles conçus pour améliorer le goût en général”. De qui était cette idée ? Était-ce celle du Prince Albert, qui avait déclaré au Council of Society que “le service le plus susceptible de s’avérer bénéfique pour le public serait celui qui encouragerait le plus efficacement l’application des Beaux-arts dans l’industrie.” ? Ou celle de Cole, qui avait intégré la Society en 1846 et était aussitôt devenu un membre du Comité des Beaux-arts ? Quoi qu’il en soit, un service à thé produit pour sa Art Manufacture par Minton reçu une médaille d’argent cette année-là. La remise des prix de 1846 fut suivie d’une première exposition des industries britanniques puis par la création de la revue de Cole en 1849, le Journal of Design, destinée à encourager de meilleurs standards pour l’industrie et le public. Le six volumes du Journal mériteraient une étude approfondie.

Le plus important pour nous dans ces journaux ainsi que dans les activités de la Society of Arts est que, entre 1750 et 1850, l’art industriel est devenu de manière évidente quelque chose de complètement différent. En 1750, personne ne se posait de question sur le bon goût de ses produits, ni n’avait de raison de s’en poser. Si l’éducation était encouragée, c’était dans le domaine du dessin pour les ouvriers, elle concernait l’acquisition de compétence, et non de goût. Désormais la Society réclamait des objets “pour améliorer le goût en général”, et le Prince Albert voulait également qu’elle fasse des choses “bénéfiques pour le public”.

Là se trouvent les origines de la Great Exhibition de 1851 et de la création du South Kensington Museum quelques années plus tard. Le Museum devait être un outil au service des industriels pour améliorer le goût de leurs produits. Certains le firent, mais cela ne suffit pas à créer un nouveau style.

L’avoir fait est ce qui constitue le mérite éternel de William Morris. Morris ne fait toutefois pas vraiment partie de l’histoire du design industriel, pour la simple raison qu’il détestait tout autant le design industriel que l’industrie elle-même. Voici sa remarque la plus intéressante sur le designer dans un monde industriel du XIXe siècle réformé et libéral :

« Un homme très bien doté et éduqué…s’échinera sur une feuille de papier… il en résultera l’alignement d’un grand nombre d’ouvriers bien nourris et satisfaits… de tourner des manivelles dix heures par jour… Ce système produit un triple avantage : de la nourriture, des vêtements, des logements médiocres et un peu de loisir pour les ouvriers, d’énormes richesses pour le capitaliste qui les emploie, et des richesses modérées pour l’homme au papier ; et enfin, à la toute fin, une abondance d’art bon marché à acheter pour les ouvriers tourneurs de manivelles. »

Ce que nous apprend cette splendide vitupération de Morris est que le designer était alors un membre à part entière du processus de production. En effet, le catalogue de la Great Exhibition est rempli de noms de designers, bien que les usines n’appréciaient déjà pas de divulguer le nom de leurs designers employés à plein temps. Il en était toujours ainsi quand, dès les débuts de la Arts and Crafts Exhibition Society en 1888, l’un des résultats des enseignements de Morris, leur insistance à indiquer le nom du designer sur chaque article leur coûta un grand nombre de soutien de la part des industriels.

On peut compter, parmi d’autres résultats de la doctrine de Morris, un nouveau type d’école d’art, sans doute d’abord à Birmingham, puis à la Central School of Arts and Crafts à Londres. Le terme Arts and Crafts est souligné dans leur nom parce qu’elles voulaient enseigner à parts égales les Beaux arts et ce que Lewis F. Day, l’un des designers les plus en vue de la fin du XIXe siècle, appelait les “Arts pas-beaux”.

Mais le problème de la firme de Morris demeure que ni son art ni son artisanat n’était en sympathie avec l’industrie. Les nouvelles écoles aidaient beaucoup leurs étudiants à pratiquer un dessin plus libre et plus imaginatif et à acquérir une meilleure compréhension des matériaux et des processus de fabrication (à la main bien sûr), mais ils n’entendaient pas les besoins des industriels. Mais ce n’est pas tout. Parmi ceux qui furent impressionnés par le noble style de Morris, sans égarement médiévaliste ou socialiste, se trouvaient quelques industriels et quelques artistes qui tentèrent de réformer le design industriel proprement dit. Parmi les industriels je pense notamment à Metford Warner de chez Jeffrey’s, le fabricant de papier-peint, qui engagea Walter Crane et Edward Godwin, et un peu plus tard, Charles Voysey comme designers. Voysey a aussi dessiné des textiles pour Morton, des tapis pour Tomkinson et pour Ginzkey’s of Maffersdorf. Simultanément les meubles de Sir Ambrose Heat apparaissaient parmi d’autres meubles modernes, même s’ils étaient peu nombreux comparé au total de la production industrielle britannique.

Après cela, l’histoire quitte l’Angleterre et devient familière. Le Deutscher Werkbund fut fondé en 1907 pour unir artistes et architectes aux industriels et œuvrer pour améliorer les standards du design. En Angleterre le DIA suivit en 1915 et un peu plus tard en Amérique, apparaîtra une nouvelle sorte de designer indépendant intéressé par les objets comme les réfrigérateurs et les machines à coudre, et non plus seulement par des dessins de modèles sur papier. Mais ce nouveau type de design n’a pas que des avantages. Il se désigne par le terme de “styliste” et le style est loin de garantir à lui seul la valeur esthétique. La phrase “La meilleure courbe est la courbe qui se vend” n’a pas été prononcée seulement par des industriels mais aussi par des stylistes. Les contorsions végétales fabriquées industriellement vers 1900, le modernisme industriel de 1925 et 1930, le streamline qui fait du sur-place, et maintenant les pieds de chaise et de table évasés où l’on se prend les pieds, tout cela est crée ou cautionné par les designers aussi bien que par les fabricants. Mais ceci est l’affaire des critiques, et non des historiens.

*de drap rouge de Gênes