Reyner Banham (1922-1988) est un critique et historien de l’architecture moderne — il entre au Courtauls Institute en 1949 où il commence à rédiger sa thèse sous la direction de Nikolaus Pevsner —mais, et ce n’est pas anodin, son premier diplôme est celui d’ingénieur en mécanique aéronautique. La question technique est en effet le premier moteur de sa réflexion théorique. Pour lui, la technique n’est jamais utilisée par l’architecture à sa juste valeur et à sa juste place, il qualifie par exemple les « Machines à habiter » de Le Corbusier de « bâtiments néoclassiques français abstraits avec un peu d’ornements mécaniques symboliques ».

Banham fréquente plus volontiers Buckminster Fuller (à qui il voue quasiment un culte, et à qui A Home is not a House est quasiment une ode) ou Jean Prouvé (sur qui il a écrit avant tout le monde). Il est membre fondateur de l’Independant Group, berceau du Pop art, et soutient le tout jeune groupe qu’est alors Archigram.

On l’aura compris, la provocation, à laquelle on peut rajouter le ton souvent moqueur, ainsi que le recours fréquent à des références de la culture populaire, associés à une remarquable érudition composent le style Banham, que l’on compare parfois à celui d’un Tom Wolfe, qu’il appréciait particulièrement.

En 1961, il voyage pour la première fois aux États-Unis, il en ramènera son attachement pour ses grands espaces, sa culture, sa technologie, ses voitures et ses bâtiments. Il y retourne en 1965 (année de la parution de A Home is not a House) avant de s’installer à Buffalo en 1976 pour enseigner à l’Université de l’État de New York, puis en Californie quatre ans plus tard.

À la suite du livre Los Angeles, The Architecture of four Ecologies paru en 1971, la BBC diffuse un documentaire, I Love Los Angeles (1972), qui est en quelque sorte l’équivalent urbain de l’A-maison. Reyner Banham aime Los Angeles, et quand on lui commande un livre sur la ville dans le cadre de la série The Architecture and Society, il répond, fidèle à lui-même, en rompant avec les conventions du genre consistant à faire l’inventaire des édifices remarquables de la ville pour rendre compte de ses bars à hamburgers, de ses autoroutes, et de tout ce qui se situe entre les deux.

Dans le film, il se met en scène au volant d’une voiture, seul moyen approprié pour visiter Los Angeles (il a appris à conduire aux États-Unis pour, dit-il, « lire Los Angeles dans le texte »)* qu’il imagine équipée d’un système d’audioguidage baptisé « Baede-Kar » en hommage aux guides de voyage très populaires édités par l’éditeur allemand Karl Baederker au XIXe siècle.

Le film se trouve en bas de page.

Son travail est aussi reconnu et diffusé internationalement qu'il est méconnu en France. Très peu des quelques 750 articles dans diverses revues anglo saxonnes et de la quinzaine d'ouvrages qu'il a écrit sont traduits en français.

Quatre de ses ouvrages, Théorie et design à l'ère industrielle (Theory and design in the First Machine Age, 1960), L'Architecture de l'environnement bien tempéré (Architecture of the Well-Tempered Environment, 1969), Los Angeles (Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies, 1971) et Le Brutalisme en architecture, éthique ou esthétique ? (The New Brutalism. Ethic or Aesthetic ?, 1966) sont parus en français, les deux premiers, chez HYX en 2009 et 2011, le troisième aux éditions Parenthèses en 2008, le dernier chez Dunod en 1970, aujourd'hui épuisé.

Des centaines d'articles qu'il a écrit, je n'ai réussi à en retrouver que deux traduits en français, qui font l'objet de cette page : le célébrissime A Home is not a House et L'effet Wanpanoag en architecture étaient tous deux publiés dans Le Sens de la ville (1972) dirigé par Françoise Choay, (aujourd'hui épuisé).

La liste complète de ses ouvrages figure en bas de page.

Et pour finir, ce qui séduit chez Banham, c'est son style, qui s'apparie si bien à sa constance à récuser la périodisation des époques et des styles, à critiquer les académismes et les attitudes de replis, qui refusent l'enfermement du récit historique dans un schéma hérité de dominations antérieures. Sa démarche historique — et c'est heureux — n'en est pas moins contestée et contestable pour autant (surtout aujourd'hui si l'on considère son inclination pour les dynamiques créatrices de la société de consommation et son attirance pour les grosses cylindrées), mais là n'est pas le propos. Ce qui compte c'est que sa lecture du passé, toujours projetée vers un futur, donne à l'imagination une place dans l'écriture d'une histoire vivante, ouverte et potentielle.

Ces deux textes illustrent les deux axes autours desquels se déploie la pensée de Banham : donner à la technique une part prépondérante dans l'histoire de l'architecture tout en critiquant les frilosités académiques (Aires et containers) et d'autre part à dessiner ce que pourrait devenir l'architecture si elle prenait la mesure de la puissance de la technique (A Home is not a House). Ils ont tous deux été republiés en 1972 dans un ouvrage collectif, Le sens de la ville (éditions du Seuil) où, aux côtés des textes de Reyner Banham figurent ceux de Françoise Choay, George Baird, Kenneth Frampton, Aldo Van Eyck, Joseph Rykwert et N. Silver.

Aires et containers

Aires et containers, connu aussi sous le titre L'effet Wampanoag en architecture (The Architecture of Wampanoag) a été initialement publié dans New Society (17 Août 1967, vol. 10, n°255, p. 231–232) sous le titre Flatscape with Containers. C'est un article sous forme de lettre écrit en écho à un article de Georges Baird ("La dimension amoureuse" in Architecture ?).

Le titre sous lequel cet article est finalement le plus connu, L'effet Wampanoag en architecture, provient d'un événement relaté par le New Scientist du 22 février 1968 que Reyner Banham résume de la façon suivante dans l'introduction qui accompagne la publication de ses deux textes dans Le Sens de la ville : « (...) le navire USS Wampanoag fut retiré du service en 1870 après une année de fonctionnement exemplaire, simplement parce que les officiers supérieurs de la marine des États-Unis étaient si attachés par leur culture à des techniques de navigation et de propulsion plus anciennes, qu'ils ne pouvaient reconnaître les vertus techniques avancées du Wampanoag. » Dans son introduction à Théorie et design à l'ère industrielle, Frédéric Migayrou en éclaire ainsi le rapport à l'architecture : « L'effet Wampanoag pourrait désigner la résistance culturelle à laquelle s'est en permanence confronté Banham, lui qui a dénoncé sans relâche les refus historicistes d'une assimilation des nouvelles potentialités techniques et industrielles, condamnées au nom d'habitus anciens. » (p. 10).

« Aussi incroyable que cela paraisse, bien des esprits cultivés se représentent aujourd’hui encore les docks tels que par exemple les décrivait Quentin Hughes dans Seaport : entrepôts s’élevant à des hauteurs vertigineuses, mâts, grues, cheminées se découpant sur le ciel, plus quelques pittoresques trotzkystes à cache-nez de soie portant des caisses ou des ballots et s’enivrant quelque peu avant de finir devant le tribunal. Mais cette imagerie est aujourd’hui morte ; tous ces clichés sur le grouillement coloré des ports appartiennent à un monde mort.

On ne voit plus les richesses du monde s’entasser sur plusieurs étages dans l’entrejambe de la Tamise. Les docks, inexorablement, s’étendent et glissent vers les chevilles des estuaires. Ainsi, sur la Mersey, les opérations portuaires ne s’effectuent plus dans les limites de l’Albert Dock de Jesse Hartley ; elles se sont étalées tout le long de la Dock Road et vont bientôt rejoindre la mer, avec les nouvelles installations géantes construites en face des jolies terrasses marines de Crosby. À Tilbury, le port de Londres se développe à toute vitesse, tandis que le St-Katherine Dock de Telford ne peut plus briguer que le rôle d’un port de plaisance.

Et lorsque l’on arrive à Tilbury, par exemple, on ne retrouve plus rien qui puisse rappeler les clichés habituellement associés aux paysages portuaires. Ce que l’on voit surtout, ce sont de larges superficies d’asphalte, ou de ciment armé, une surface nue. Des aires de dix acres (400 m2), à peine interrompues par un lampadaire ou un panneau de signalisation, sont maintenant monnaie courante dans le monde de la manipulation du fret (c’est-à-dire non seulement les ports mais aussi les gares de marchandises et les dépôts de colis). Tout cela fait partie de cette révolution du container, qui soulève l’enthousiasme que l’on sait ; encore importe-t-il de voir que les containers ne constituent pas un événement extraordinaire ou sans précédent, mais simplement la dernière étape d’un développement révolutionnaire commencé à l’époque même où Telford et Hartley construisaient leurs fameux docks.

Si leurs entrepôts monumentaux s’élèvent très haut, au bord de l’eau, avec des grues en potence sur leur façade, c’est pour une raison simple : une fois qu’on a hissé une charge du fond d’un navire jusqu’au niveau du pont, autant, pendant qu’on y est, continuer à la monter jusqu’au Xe étage, plutôt que de la poser par terre pour la déplacer horizontalement — le mouvement horizontal étant à l’époque, sans chemin de fer ni traction mécanique, beaucoup plus difficile qu’aujourd’hui. Mais au moment même où s’achevait la réalisation de ces projets héroïques, l’âge du chemin de fer commençait ; les déplacements horizontaux sur terre devenaient pratiques et économiques, et les docks de la génération suivante — ainsi les Royals, sur la Tamise —— cessèrent de ressembler à des bâtiments d’architecture civile. Ils se mirent à s’étendre le long de l’estuaire, diminuèrent en hauteur comme en prétention, et s’éloignèrent du bord de l’eau, pour laisser la place à des rails et à des grues mobiles.

Les vieux Albert Dock et St-Katherine Dock furent donc les premières victimes de ce qui apparaît maintenant comme une loi inexorable de la construction dans le domaine des transports : au moment même où on découvre enfin une formule architecturalement acceptable, adaptée à un certain type de transport, elle est déjà dépassée. Albert et Katherine étaient l’aboutissement, sous sa forme canonique, d’une conception de la manutention des marchandises née au Moyen Age et alors agonisante ; la gare St-Pancras était dépassée le jour de son inauguration; Idlewild, aéroport parfaitement au point pour les avions à hélices, est débordé par les avions à réaction.

Or, maintenant que les véhicules à pneus peuvent se déplacer horizontalement dans toutes les directions, sans rails, l’âge des docks entourés de chemins de fer, des entrepôts à deux étages et des grues à palan, a pris fin lui aussi. À Tilbury, à Rotterdam, dans les gares de marchandises des British Railways, les bâtiments sont de peu d’importance, d’aspect provisoire : survivants que l’on tolère en marge. Il y a une raison simple à cela : dans la mesure où les bâtiments servaient essentiellement à protéger les marchandises des intempéries, on n’en a plus vraiment besoin. L’essence de la « containerisation » comme des techniques de chargement et déchargement directs c’est non seulement de permettre aux marchandises d’arriver emballées à destination, mais aussi d’offrir des emballages fournissant la protection contre les intempéries dont ont besoin les marchandises en question, — pour la viande de porc, des containers frigorifiques, pour la bière, des citernes, pour le bois des paquets maintenus par des rubans d’acier.

Si donc on n’a plus besoin de bâtiments, il est en revanche indispensable de disposer de vastes surfaces, aussi plates que possible, pour les déplacements des remorques, transbordeurs et chariots élévateurs. Lorsque le poste N° 34 de Tilbury fut (un peu hâtivement) reconverti pour la manutention du bois, on ouvrit au milieu du hangar une brèche de 24 mètres pour faire communiquer le quai avec 450 ares de surface goudronnée derrière. Cet espace peut être indifféremment utilisé comme surface de stockage ou comme une sorte de chaussée toutes-directions sur laquelle évoluent les chariots élévateurs.

Cette échelle, qui est celle du paysage de docks modernes, est imposée par les véhicules à pneus. Ces mêmes pneus tyranniques exigent, tout alentour, de vastes surfaces plates. Un poste de chargement-déchargement direct est en fait un échangeur d’autoroute dont deux ou plusieurs chaussées entrent tout droit dans la coque des navires. Et à la gare de marchandises de York Way, derrière King’s Cross, on est frappé de voir, alors qu’on se trouve dans une gare de chemin de fer, les grues Drott Travelift parcourir une esplanade de 300 mètres sur des roues pneumatiques de grand diamètre : non sur des rails.

A Stratford-termjnal, l’effet est vraiment spectaculaire. Le site est vaste, nu, plat et sablonneux sous une tendue de ciel qui ferait délirer les poètes si on ne se trouvait à l’extrémité sud des marécages de Hackney. Rien ne dépasse la hauteur d’un camion, sauf les containers empilés sur deux couches en bordure du terminal, et les silhouettes des deux transbordeurs Morris qui règnent sur le ciel. Début août, l’un n’était encore qu’un squelette à quatre pattes, rouge-orangé sous son minium antirouille ; l’autre, tout équipé, le bras et la cabine de contrôle en place, était peint en jaune, et l’on s’affairait à tracer des rayures noires sur ses extrémités inférieures. (Question : dans un endroit où pratiquement tout ce que l’on voit porte des rayures diagonales noires et jaunes en signe de danger, comment savoir ou est le danger le plus immédiat ?)

C’est là l’un des plus beaux coups d’oeil que l’on puisse avoir à Londres (et il est dommage que l’endroit ne soit pas ouvert au public, même si on peut assez bien l’apercevoir depuis Temple Mill Lane). Mais que vont faire les architectes, face à des situations de ce genre? Ils réclament pour leur profession le droit et le devoir de concevoir tout l’environnement des hommes. Or, s’il y a une chose qu’ils ne peuvent pas supporter, c’est l’idée de vastes surfaces plates, quelles qu’elles soient. Lorsque la conversation tombe sur les aéroports, les supermarchés, la dispersion de l’habitat dans les villes nouvelles, et surtout, les parkings automobiles, ils se mettent à gémir devant leur campari-soda. D’où leurs perpétuelles tentatives pour entasser les voitures les unes sur les autres dans les multiples étages de bâtiments monumentaux, même lorsque ce n’est pas nécessaire. À Cumberoauld, Geoffre Copcutt a essayé de faire disparaître les voitures en les cachant sous les jupes des mégastructures de son centre-ville, au-dessus du niveau du sol. Mais elles sont redescendues et commencent se répandre aux alentours, cela en accord apparemment avec la logique des transports. La logique des opérations d’aéroport commande de transporter les passagers en autobus jusqu’à leur avion directement sur l’asphalte, en supprimant les bâtiments ; et la logique de la manutention du fret — logique suffisante pour rivaliser avec Europort/Rotterdam — exige de larges surfaces dures, sans rien qui soit fixe ou impossible à déplacer quand besoin est.

Cette logique commence à imposer un paysage et une sensibilité du provisoire. Là où subsistent des bâtiments — j’entends par là des volumes couverts et fermés sur quatre côtés —, ils semblent pousser naturellement sous forme de coques légères, sans maçonnerie massive ni prétentions culturelles. Dans un paysage portuaire où l’amiante ondulée et les plaques d’aluminium ne sont pas des substituts bon marché mais le matériau même de la construction, la brique a des airs aussi pompeux que la maçonnerie faux-rustique ailleurs. (Le hall des passagers de Tilbury, avec ses écussons et ses voûtes en berceaux, aurait l’air pompeux n’importe où ; mais là, il devient positivement cauchemardesque). Et ces coques — en quelque sorte des tentes rigides — peuvent parfaitement, sans intervention de la part des architectes, être dessinées par des ingénieurs; c’est d’ailleurs généralement le cas.

Les architectes, pour le moment, ne se soucient guère de tout cela, probablement parce qu’on n’empiète pas sur leur terrain d’élection, la cité. Ou plutôt non : ce que je viens de dire n’est plus exact ; grâce aux contradictions d’une série de directives formulées à divers échelons élevés, on trouve dès maintenant un très bon exemple de l’esthetique des grandes surfaces plates et du revêtement d’aluminium dans la manutention des marchandises, à quelques minutes du British Museum et de Regent’s Park : après qu’eut été interdite la construction de grands immeubles de bureaux dans le centre de Londres, Euston Station se vit privée des diverses superstructures prévues par les architectes, et ce qui reste du projet initial est une vaste plate-forme utilisée comme un immense dépôt de colis, d’un seul étage, s’étendant à peu près sur toute la surface de la gare qu’elle recouvre. L’ensemble est d’ailleurs très bon, particulièrement la façade latérale revêtue d’aluminium qui donne sur Cardington Street.

Curieusement, c’est à des architectes que revient l’honneur, ou la honte, de cette intrusion, au centre de Londres, de l’esthétique engendrée par la manutention des marchandises. Les décisions qui en ont déterminé la forme et l’ordonnancement sont, pour certaines, dues à l’équipe de Theo Crosby, qui avait travaillé sur le projet Euston chez Taylor-Woodrow ; elles constituent même tout ce qui reste de son grandiose projet initial. Et il s’agit en l’occurrence d’une assez remarquable rencontre, si l’on pense que c’est en celle-là même que les visionnaires d’Archigram se trouvaient pour la première fois réunis.

Les conceptions d ‘Archigram, comme je l’ai déjà dit, bien des membres de la profession ne veulent pas en entendre parler. Personnellement, je doute que même Archigram puisse entreprendre des réalisations dans le style de Tilbury avec enthousiasme. Le seul architecte qui pourrait le faire est Cedric Price, qui a adapté dans son projet Thinkbelt (New Society, 2 juin 1966) la technologie du container à l’enseignement universitaire. C’est pour cette raison précisément qu’il se voit pris à partie, non pas par un vieil architecte académique et gâteux, mais par l’un des jeunes intellectuels les plus estimés de la profession : George Baird, grand prêtre du culte des valeurs (plutôt que du service des hommes) en architecture. Selon Baird, la suppression dans le projet Thinkbelt de toute monumentalité voyante (dite structuralisme dans le jargon à la mode) doit susciter tous les maux de la terre, de l’esprit de morgue jusqu’à l’esprit bureaucratique1.

Il est certain que les architectes parviendront à sortir de ces impasses — il faudra bien, d’ailleurs, sinon ils se trouveront au chômage — et qu’ils adopteront enfin un état d’esprit qui leur permettra de dessiner des bâtiments à peu près libérés de toutes valeurs, pour des sites à peu près dépourvus de bâtiments ; quant aux revues d’architecture, elles trouveront bien moyen d’en faire des photos flatteuses, et de publier des numéros spéciaux intitulés « l’Architecture des mégasurfaces », par exemple.

Mais il va sans dire qu’à ce moment-là, avec l’hovercraft, l’eau dans les docks sera elle-même « dépassée », si les pipe-lines à fonctions multiples n’ont pas déjà mis les hovercrafts au rancart — et qu’une fois de plus, les architectes auront manqué le bateau.

1. Le passage dans lequel étaient formulées ces accusations semble avoir habilement disparu – Baird y prêtant trop aisément le flanc au ridicule — dans la version de l’article reproduite ici même (note de Re. Ba.).

A Home is not a House

Initialement publié en 1965 dans Art in America, il précède et fait partie de la constellation d'articles qui accompagnent Architecture of Well Tempered Environment qui paraît quatre ans plus tard.

A home is not a House est un plaidoyer pour l'architecture mobile, celle des grands espaces américains. Tout en critiquant certaines propensions des architectes à dissimuler derrière des murs la quantité croissante de tuyauteries et divers services techniques d'une habitation, ainsi que la tendance des habitations contemporaines à être singulièrement lourdes et statiques, il projète l'architecture dans un futur proche où elle aurait finalement disparu, remplacée par une enveloppe de polyuréthane gonflée, tempérée et équipée par un dispositif technique approprié.

A home is not a House est culte. Les dessins de François Dallegret* qui accompagnent ce manifeste de Banham pour l'habitat mobile n'y sont pas pour rien.

Ces dessins font aujourd'hui partie de la collection du Frac Centre et sont régulièrement exposés à travers le monde. Les images proviennent du site du Frac Centre. Ce sont des dessins à l'Encre de Chine sur film translucide et gélatine sur acétate transparent.

Ils sont insérés dans la retranscription du texte ci-dessous à l'endroit où ils figurent dans l'original [Source : http://mindcontrol-research.net/wp-content/uploads/2016/12/4_banham_home_not_house.pdf]

*François Dallegret est un architecte français qui vit et travaille à Montréal. Son travail d'expérimentation et de recherche bénéficie d'une reconnaissance internationale mais est assez peu diffusé. Il n'aime pas les mots, nous dit Alessadra Ponte dans son introduction à un entretien qu'elle a eu avec lui [https://journals.openedition.org/appareil/1765] ni ceux qui sont dits, ni ceux qui sont écrits et préfère se dire "faiseur d'images".

En référence à ses dessins pour A Home Is Not A House, l'architecte François Perrin lui propose en 2017 "d'amener cette bulle à la vie", ce qui donnera lieu à la production et à l'installation d'un prototype dans le cadre de la Biennale Performa de New York. Un second est produit en 2018 par le CCNO à Orléans.

Son site : http://www.arteria.ca/.

L’A-maison

Si une maison contient tant de tuyaux, de gaines, de conduits, de fils, de lampes, de branchements, de fours, d’éviers, de vide-ordures, de baffles, d’antennes, de canalisations, de freezers, de radiateurs — tant de services que l’ensemble de ces appareils pourrait tenir debout sans prendre appui sur elle, — alors à quoi sert la maison ? Si le prix de tous ces appareils représente la moitié du prix de revient total (ou plus, comme il arrive souvent), quelle est la fonction de la maison, mis à part de cacher pudiquement à la vue des passants nos organes mécaniques ?

Le public s’est trouvé confronté à une ou deux constructions où il était bien difficile de distinguer ce qui était équipement mécanique de ce qui était structure. À Philadelphie, il faut un certain temps aux visiteurs pour s’apercevoir que dans les tours-laboratoires de Louis Kahn*, les planchers ne sont pas supportés par les conduits de brique qui flanquent les bâtiments ; et lorsqu’ils constatent cela, ils se demandent généralement si c’était bien la peine de donner à ces planchers le support d’une structure indépendante. Il ne fait pas de doute que l’intérêt suscité par ces laboratoires tient en grande partie au fait que Kahn a essayé de mettre en scène de manière spectaculaire le problème des services mécaniques ; et même si en fin de compte le résultat n’est pas convaincant, la tentative n’en reste pas moins psychologiquement importante, ne serait-ce qu’aux yeux des architectes. Sur la question des services, la pratique architecturale a capricieusement oscillé entre la plus grande provocation et la plus grande pudibonderie. Il y a eu la période où tous les plafonds faisaient étalage d’un grand désordre d’entrailles bigaré comme dans les salles de réunion des Nations unies*, par exemple ; et il y a eu des crises de pudibonderie où même les plus innocents détails anatomiques se voyaient précipitamment masqués par de faux plafonds.

Fondamentalement, il y a deux raisons à ces retournements perpétuels. La première est que les services mécaniques sont trop modernes pour avoir déjà leur sagesse proverbiale dans le livre d’or de la profession. Aucun des grands mots d’ordre — « la fonction crée la forme », « accusez la structure », « solidité, commodité, beauté », « vérité des matériaux », « Wenig ist Mehr »* — n’est très utile lorsqu’il s’agit de faire face à l’invasion des services mécaniques. Tout ce qu’on trouve, c’est, exprimé sous une forme négative qui en dit long, le soupir de Le Corbusier : « Pour Ledoux, c’est facile, pas de tube », qui tend à devenir le leitmotiv d’une nostalgie profonde pour l’âge d’or antérieur à l’apparition de la tuyauterie.

La seconde raison est que si l’invasion mécanique est un fait accompli, les architectes — tout particulièrement les architectes américains — la ressentent comme une menace culturelle pour leur position dans le monde. Les architectes américains ont certainement raison, car leur spécialité professionnelle, l’art de créer des espaces monumentaux, ne s’est jamais solidement imposée sur ce continent et n’a cessé d’apparaître comme un art transplanté d’une autre culture, plus ancienne, à laquelle ils ont toujours la tentation de revenir. Ceux de la génération de Stanford White et Louis Sullivan avaient tendance à se conduire comme des émigrés venus de France ; Frank Lloyd Wright s’abritait volontiers derrière un teutonisme sentimental à la lieber Meister ; les ténors des années trente et quarante venaient d’Aix-la-Chapelle et de Berlin, l’avant-garde des années cinquante et soixante se compose d’hommes dont la culture est cosmopolite comme Charles Eames et Philip Johnson, et sous bien des aspects il en va de même pour les hommes qui montent aujourd’hui, tel Myron Goldsmith.

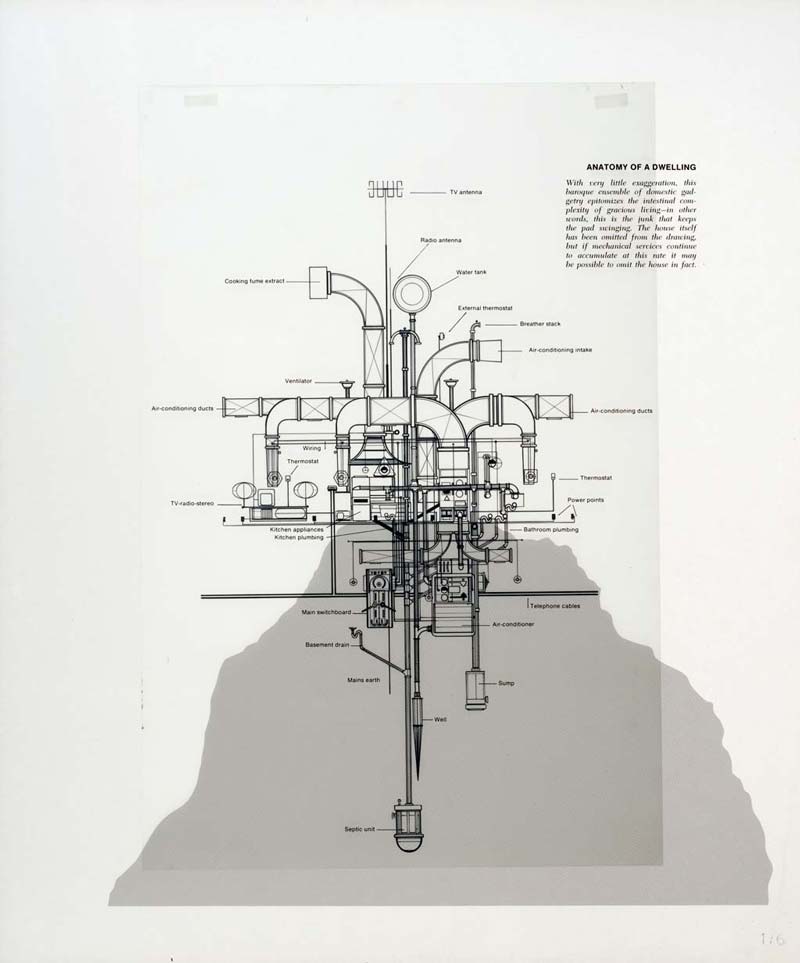

Anatomie d’une habitation

Cet ensemble baroque de gadgets domestiques, illustre de façon à peine exagérée la complexité intestinale d’une vie convenable, autrement dit c’est le bazar qui fait que la maison est vivable. La maison elle-même ne figure pas sur le dessin, mais si ses services mécaniques continuent à s’accumuler à cette vitesse, il sera possible de l’oublier dans les faits. (Toutes les légendes figurants sur les images ont été traduites par mes soins)

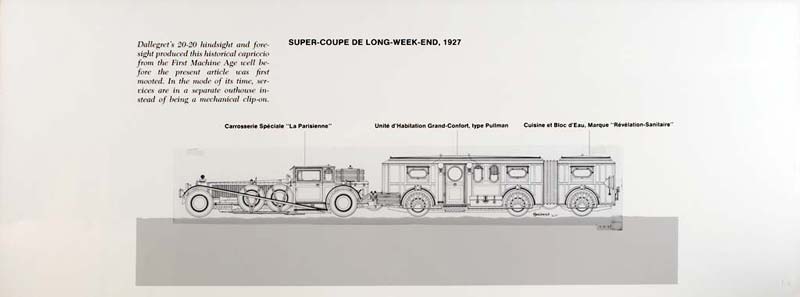

Le recul et l’anticipation du 20-20 de Dallegret a produit ce caprice historique du Premier Âge de la Machine bien avant ce présent article n’existe, même en pensée. Conformément à l’esprit de ce temps, les services sont installés dans une caravane indépendante plutôt que sous forme de bloc mécanique.

Laissés à eux-mêmes, les Américains ne donnent ni dans le monumental, ni même dans l’architecture. De la chaumière de Cape Cod à l’armature-ballon en passant par les splendeurs de l’aluminium à reliefs ligneux, leur tendance a toujours été de construire une cheminée de brique sur laquelle vienne s’appuyer une série de huttes. Lorsque Groff Conklin écrivait (dans The Weather-Conditioned House) qu’ « une maison n’est rien d’autre qu’une coquille creuse… une coquille, voilà ce qu’est une maison ou toute structure habitée par l’être humain. Et dans la nature, la plupart des coquilles forment des barrières extraordinairement inefficaces contre le froid et la chaleur », il exprimait un point de vue très américain, enraciné dans une longue tradition.

Et comme cette tradition est d’accord avec lui pour considérer que la coquille creuse constitue une barrière bien peu efficace contre les températures extrêmes, les Américains se sont toujours montrés prêts à pomper plus de chaleur, de lumière, et d’énergie dans leurs demeures que ne le font les autres peuples. L’espace monumental américain, c est, me semble-t-il, le grand dehors — le porche, la terrasse, les plaines sillonnées de chemins de fer de Whitman, la route sans fin de Kerouac, aujourd’hui l’espace interplanétaire. Même à l’intérieur de la maison, les Américains ont vite appris à se passer des cloisons dont les Européens ont besoin pour conserver à l’espace sa qualité d’architecture et ses limites ; et longtemps avant que Wright ne se mette à bouleverser les murs qui divisaient l’architecture policée en salle de séjour, salle d’eau, salle de jeu, armurerie etc., d’humbles Américains avaient déjà choisi un mode de vie adapté à des intérieurs organisés avec plus de souplesse, constitués en fait par un espace unique de vastes dimensions.

Cela dit, ces grands volumes unitaires, enveloppés de coques légères, demandent à être clairés et chauffés différemment et plus généreusement que les intérieurs divisés en chambres, hérités de la tradition européenne où est né le concept d’architecture domestique. Dès les origines, dès le poêle de Franklin et la lampe à kérosène l’intérieur américain a exigé, pour fournir le cadre d’une vie civilisée, un meilleur équipement et c’est l’une des raisons qui ont poussé les États-Unis à introduire massivement les services mécaniques dans les immeubles. C’est pourquoi s’il y a un endroit au monde où les services mécaniques doivent apparaître comme une menace pour l’architecture, c’est bien l’Amérique.

« Le plombier est le quartier-maître de la culture américaine » a écrit Adolf Loos, à qui l’on doit toutes les platitudes européennes sur la supériorité de la plomberie américaine. Il savait de quoi il parlait ; il conclut du bref voyage qu’il fit aux Etats-Unis dans les années quatre-vingt-dix, que la supériorité du mode de vie américain tenait à la souplesse de son étiquette (pas besoin de haut-de-forme pour rendre visite aux autorités locales), et à sa propreté qui ne pouvait manquer de frapper un Viennois aussi embarrassé que lui de complexes freudiens. Cette obsession de la propreté (qui peut aboutir, comme en Amérique, aux pires absurdités de la culture Kleenex vaporisée au lysol) constitue, entre autres, une des raisons psychologiques qui ont amené ce pays à développer les services mécaniques. À ses débuts, l’air conditionné ne se justifiait pas par le seul besoin de respirer : Konrad Meier (Réflexions sur le chauffage et la ventilation, 1904) écrivait, dégoûté : « Les excessives quantités de vapeur d’eau, les odeurs malsaines produites par les organes respiratoires, les dents sales, la transpiration, le linge malpropre, la présence des microbes due à diverses causes, l’atmosphère lourde qui se dégage des tentures et des tapis poussiéreux, augmentent l’inconfort et mettent en danger la santé.

(Vous pouvez, si vous voulez, aller vous laver avant de lire le paragraphe qui va suivre.)

La plupart des pionniers de l’air conditionné semblent avoir eu le même nez susceptible : il fallait gentiment avertir l’Amérique de sa mauvaise odeur nationale, et bientôt, comme un seul homme, d’énergiques commis-voyageurs se précipitèrent pour lui vendre la panacée patentée qui devait ventiler ces vapeurs infernales. Il m’a toujours semblé que derrière cet ensemble de notions — propreté, coque légère, services mécaniques, souplesse de l’étiquette, indifférence à l’égard des valeurs monumentales de l’architecture — se profilait une autre notion importante que je n’arrivais pas à saisir. C’est en juin 1964 qu’elle m’est enfin apparue clairement et intelligiblement, dans des circonstances très adéquates et symptomatiques.

J’avais de l’eau jusqu’à la poitrine et je me servais de ma caméra d’amateur (j’aime bien me prendre pour la NASA et emmener des appareils coûteux dans un environnement hostile), sur la plage du campus de l’université du Southern Illinois. Cette plage associe plein air et propreté d’une manière très américaine : elle se présente comme un banal trou d’eau dans la plus pure tradition de Huckleberry Finn, mais placé sous surveillance (des étudiants en costume de maîtres-nageurs sont installés sur des poteaux plantés dans l’eau), et désinfecté à l’eau de Javel. De l’endroit où je me trouvais, je voyais non seulement des familles en train de pique-niquer sur le sable stérilisé autour de barbecues très élaborés, mais encore, derrière les arbres, les entrelacs de l’un des dômes expérimentaux de Buckminster Fuller. Et il m’apparut tout d’un coup évident que si notre bonne vieille nature et toute sa saleté pouvait être convenablement maîtrisée (on garde la sexualité, on élimine les streptocoques) par d’autres moyens, l’Amérique se passerait volontiers d’architecture et de bâtiments.

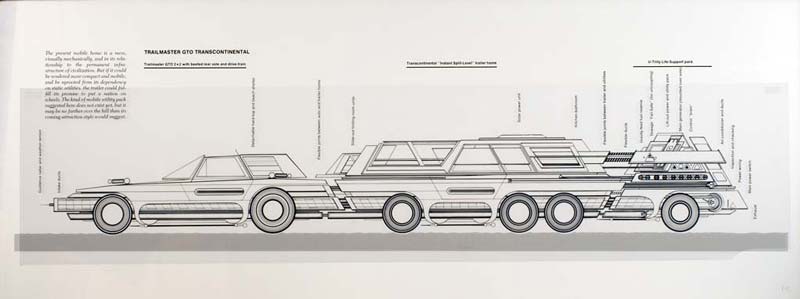

C’est bien sûr une question que Bucky Fuller a particulièrement à cœur ; dans sa fameuse question, qui n’a rien de rhétorique : « Madame, savez-vous combien pèse votre maison ? » s’exprime une suspicion subversive à l’égard du monumental. Cette suspicion est tacitement partagée par les milliers d’Américains qui se sont déjà libérés du poids mort de l’architecture pour vivre dans des foyers mobiles ; foyers qui, même si aucun parti réel n’est tiré de leur mobilité, se montrent, comme abris, plutôt plus efficaces que les structures fixées au sol, lesquelles sont trois fois plus chères au moins et dix fois plus lourdes. Si on trouvait le moyen de rendre la caravane autonome par rapport au réseau électrique urbain, de supprimer les bouteilles de gaz précairement perchées sur une malle et les commodités sanitaires semi-douteuses du fait qu’elles ne sont pas raccordées au système d’égouts, alors on verrait se produire bien des changements. Peut-être n’attendrons-nous pas longtemps ; il se peut que la réduction des crédits militaires conduise bientôt la recherche spatiale à se reconvertir ; ses techniques de miniaturisation, appliquées à un bloc utilitaire domestique véritablement autonome et autogénérateur pouvant être remorqué derrière une caravane, ou s’y accrocher, permettraient de produire une sorte d’unité utilitaire qu’il serait possible de laisser en garde ou d’aller prendre dans des dépôts aux quatre coins du pays. Avis pourrait prendre le premier rang dans la location des blocs utilitaires, même en restant au second pour les voitures.

(en haut) Dans l’état actuel de l’art environnemental, comme aucun appareil mécanique n’a le pouvoir de renvoyer la pluie en Espagne, le bloc utilitaire peut avoir besoin d’une sorte de parapluie d’urgence qui pourrait très bien être un dôme en plastique rempli d’air tiède que gonflerait le bloc.

(en bas) À l’homme qui aurait tout le reste, un tel « standard-of-living-package » pourrait offrir le bien ultime — le pouvoir d’imposer sa volonté partout là où il pourrait être installé ; de jouir de la liberté que procure l’espace d’un feu de camp sans les odeurs, la fumée, les cendres et tout le reste ; et des prodigalités des équipements du paysage sans tous les encombrements d’une habitation permanente.

Ce serait là l’amorce d’une révolution domestique à côté de laquelle l’architecture moderne paraîtrait un jeu d’enfant : car même la caravane ne serait plus indispensable. Un bloc utilitaire (Bucky Fuller, à qui l’idée appartient, dit : « standard-of-living package ») qui fonctionnerait véritablement, pourrait, comme bien des inventions très élaborées, ramener l’homme plus près de son état naturel, en dépit de la complexité de la culture (tout comme le remplacement du télégraphe par le téléphone lui rendit la parole à l’échelle de sa nation). À l’origine, l’homme avait deux moyens de maîtriser l’environnement : le premier consistait à tourner le problème et à se cacher sous un rocher, une tente, ou un toit (c’est le point de départ de l’architecture, telle que nous la connaissons aujourd’hui); l’autre consistait à agir sur les conditions météorologiques locales, généralement au moyen d’un feu de camp : ce qui, sous une forme un peu plus élaborée, pourrait conduire à la situation que nous sommes en train d’envisager. À la différence de l’espace d’habitation coincé (avec nos ancêtres dedans) sous un rocher ou sous un toit, l’espace qui entoure un feu de camp possède des qualités que l’architecture ne peut espérer égaler : essentiellement la liberté et la variabilité.

La direction et la force du vent décident de la forme et des dimensions de cet espace, étirant par exemple l’aire de chaleur suffisante en un ovale allongé, mais la production de lumière n’est pas affectée par le vent, et l’aire d’éclairage suffisant est un cercle superposé à l’ovale de chaleur. On dispose ainsi d’une grande variété de choix possibles entre lumière et chaleur, selon les besoins ou l’inclination. Pour un travail minutieux, réduire une tête humaine par exemple, on s’assied en un point, mais si l’on veut dormir, on va se pelotonner ailleurs ; on joue aux osselets dans un endroit différent de l’environnement, convenable à la réunion du comité des rites initiatiques… Bref, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si les feux de camp n’étaient pas si inefficaces, éphémères, incertains, chargés de fumée, etc.

Mais un bloc utilitaire bien installé, soufflant de l’air chaud au ras du sol (au lieu d’aspirer de l’air froid, comme un feu de camp), irradiant une lumière douce et diffusant la voix de Dionne Warwick en stéréo, avec des protéines bien faisandées tournant dans l’infrarouge de la rôtissoire et des cubes de glace tombant discrètement du freezer dans les verres sur le bar ouvert — tout cela aménagerait une clairière dans la forêt, ou une crique au bord de la mer, bien mieux que Playboy ne pourra jamais aménager sa garçonnière. On dira : comment faire descendre cette masse d’appareils jusqu’à la crique ? Il n’est pas nécessaire qu’ils soient très volumineux ; les nécessités de la conquête spatiale, par exemple, ont profondément transformé les appareils massifs, et l’on est même arrivé à produire de minuscules transistors réfrigérants. Ils n’absorbent pas encore de grandes quantités de chaleur, mais dans votre clairière, n’importe comment est-ce que vous allez congeler un cerf entier ? De plus, il n’est pas besoin que vous portiez votre bloc à bout de bras, il peut se déplacer sur un coussin d’air (fourni par son appareil à air conditionné, par exemple) comme un hovercraft ou un aspirateur domestique.

Tout cela — dira-t-on — va consommer une grande quantité d’énergie, malgré les transistors. Mais pensez qu’un Américain n’est jamais bien loin d’une source d’énergie, qui varie entre cent et quatre cents chevaux-vapeur : son automobile. Avec une batterie renforcée et un câble à déroulement automatique, notre bloc se mettra à répandre de chaudes vapeurs de bourbon dans l’Eden bien avant que la transmission de l’énergie par micro-ondes ou que les piles atomiques miniaturisées ne fassent leur apparition. L’automobile est déjà l’arme principale de l’artillerie environnementale américaine, et constitue un des éléments de cet anti-bâtiment non architectural que tout le monde connaît : le cinéma drive-in. Lorsqu’on dit en américain « drive-in movie house », le mot house est évidemment impropre — il ne s’agit en fait que d’une surface plate où la compagnie de distribution fournit les images et le son, tandis que tout le reste arrive sur ses quatre roues. On apporte son siège, son chauffage et son toit, avec la voiture. On amène aussi son Coca-cola, ses petits gâteaux, ses Kleenex, ses Chesterfields, ses vêtements de rechange, ses chaussures, la pilule, et Dieu sait quoi encore que ne fournit pas Radio City.

Bref, la voiture remplit déjà une grande partie des fonctions du bloc utilitaire — ce couple qui danse sur la musique déversée par la radio de sa voiture arrêtée, installe une salle de bal en pleine nature (piste de danse gracieusement fournie par les Ponts et Chaussées, évidemment), et c’est le paradis jusqu’à ce qu’il se mette à pleuvoir. Mais tout n’est pas encore perdu : il n’y a pas besoin de beaucoup de pression pour gonfler un dôme Mylar transparent, l’appareil à air conditionné de votre bloc portatif doit pouvoir y suffire, et le dôme, plié comme un parachute, peut avoir sa place dans le bloc lui- même. Au chaud et au sec dans le Lehensraum de votre hémisphère de dix mètres de diamètre, vous êtes aux premières loges pour regarder le vent abattre les arbres, la neige tourbillonner dans la clairière, le feu dans la forêt s’approcher de la colline, et Lady Chatterley courir sous l’averse vers son garde-chasse.

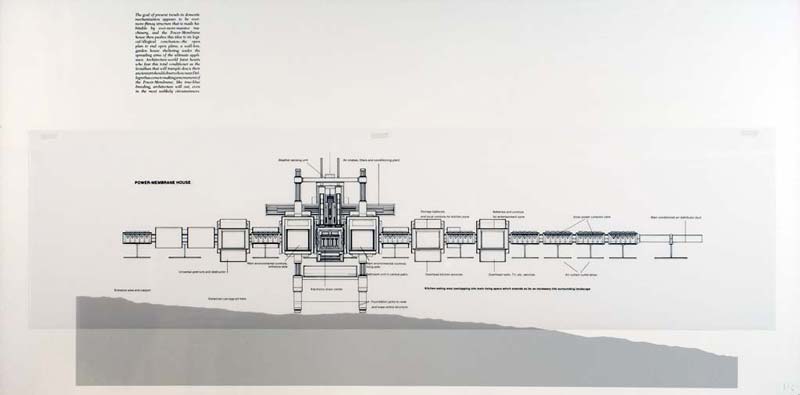

Mais… ce n’est pas un foyer, on ne peut pas élever une famille dans un sac de polythène ? Ça ne peut pas remplacer les deux étages traditionnels de faux ranch, qui s’élèvent fièrement dans un paysage de cinq arbustes minables, flanqués à droite par deux autres étages de faux ranch au milieu de six arbustes et, à gauche, par encore deux étages de faux ranch avec quatre petits garçons dans un bac à sable privé ? Si les nombreux Américains qui élèvent sans problèmes de beaux enfants dans leur caravane veulent bien m’excuser un instant, j’ai deux mots à dire aux Américains, plus nombreux encore, qui sont si complexés qu’il leur faut se cacher à l’intérieur de faux monuments de Permastone et sous des toitures prêtes à poser. Il faut reconnaître qu’il y a dés avantages certains à marcher sur une épaisse moquette, posée sur un plancher solide, plutôt que sur des aiguilles de pin ou du sumac vénéneux. En construisant leurs maisons, les pionniers aéricains ont montré qu’ils étaient du même avis : en général ils construisaient leur cheminée sur une plate-forme de briques. Mais un dôme gonflable transparent pourrait s’arrimer à une plate-forme identique aussi facilement que le fait une armature-ballon, et le bloc utilitaire portatif pourrait flotter sur un coussin d’air au-dessus d’une sorte de super-fosse à barbecue pratiquée dans Ia plate-forme. En revanche, j’en conviens, les gosses, ou une mère-poule affolée, ne pourraient pas passer à l’int rieur, ou à l’extérieur, du dôme gonflable en courant lorsque l’envie soudaine les en prendrait — croyez-moi, il peut être plus difficile de sortir d’un dôme gonflable que d’une tente trempée par la pluie lorsqu’elle s’est écroulée et que l’on n’a pas trouvé la sortie du premier coup. Mais il serait possible de disposer la panoplie d’appareils par rapport à la plate-forme de façon à résoudre cette difficulté. Tout l’appareillage utilitaire, ou du moins une grande partie, pourrait être placé sur la face supérieure d’une membrane protectrice flottant haut au-dessus du plancher de la plate-forme, irradiant chaleur, lumière, etc., vers le bas et laissant la périphérie ouverte à toute entrée ou sortie. Le rêve fou de l ‘architecture moderne — faire s’interpénétrer intérieur et extérieur — serait enfin réalisé par la suppression des portes. Techniquement, bien sûr, il serait tout à fait possible de faire flotter la membrane, au sens propre, comme un hovercraft. Quiconque s’est jamais trouvé sous un hélicoptère saura cependant que cette solution est peu recommandable, si ce n’est pour se débarrasser rapidement des vieux papiers. Le bruit, la consommation d’énergie, et l’inconfort physique seraient terribles. Mais si la membrane peut reposer sur une ou deux colonnes, ou même sur une unité sanitaire construite en briques, on n’est pas loin d’une solution qui pourrait bien devenir techniquement possible avant l’avènement des « Nouvelles Sociétés ».

L’idée fondamentale, c’est que la membrane devrait souffler vers le bas un rideau d’air conditionné, chaud ou froid, sur le périmètre de la maison exposé au vent, tout en laissant le soin à la brise environnante de diffuser cet air conditionné dans l’espace d’habitation, dont le plan n’a pas à correspondre exactement à la forme de la membrane au-dessus. Il serait d’ailleurs sans doute nécessaire que la membrane soit plus large que la plate-forme, pour empêcher que le vent ne pousse la pluie à l’intérieur, bien que le rideau, placé précisément du côté du vent, et conditionné, doive tendre à absorber l’humidité à mesure qu’elle tombe. Les déplacements du rideau d’air seraient commandés par diverses cellules électroniques sensibles à la lumière et aux intempéries, ainsi que par cette invention fondamentale : la girouette. En cas de très mauvais temps, il serait nécéssaire d’avoir des volets antitempêtes automatiques, mais sauf dans les régions à climat capricieux, il devrait être possible de concevoir l’unité productrice d’air conditionné de manière à faire face à presque tous les temps, presque tout le temps, sans que la consommation d’énergie devienne ridiculement disproportionnée par rapport à celle d’une maison de type monumental ordinaire et inefficace.

Il va sans dire que cette consommation d’énergie resterait nettement supérieure ; mais tout le raisonnement qui précède repose précisément sur le fait, souvent observé, qu’il est dans les mœurs américaines de dépenser plus d’argent pour les services et l’entretien que pour les structures permanentes, à la différence des cultures paysannes du Vieux Monde. Quoi qu’il en soit, nous ne savons pas ce que nous réserve l’énergie solaire dans les dix ans qui viennent ; et si l’on rêve d’un air conditionné absolument gratuit, ce qui est presque possible, que l’on se reporte à Shortstack (autre astuce utilisant un tube de polythène) dans le numéro de décembre 1964 d’Analog*. En fait, il est bien possible que l’on voie s’évanouir d’elles-mêmes la plupart des objections que l’on peut faire à l’a-maison ; il se peut fort bien que le bruit, par exemple, ne soit pas un problème, puisqu’il n’y aura pas de murs pour le renvoyer dans l’espace d’habitation ; en tous les cas, le bruissement perpétuel du rideau d’air devrait fournir un assez bon seuil d’intensité, que les sons devraient dépasser avant de devenir compréhensibles et gênants. Les insectes ? les animaux ? Ils ne devraient pas poser plus de problèmes qu’en été dans une maison ordinaire grande ouverte ; en hiver, toutes les créatures raisonnables migrent ou hibernent ; mais pourquoi ne pas encourager les processus de la sélection darwinienne, pour que la situation se règle toute seule ? Il suffirait d’amorcer la chose au moyen d’un appât tous azimuts : il répandrait des cris amoureux et des odeurs sexuelles pour attirer toutes sortes de proies et de prédateurs mutuellement incompatibles dans une arène de carnage indescriptible. Un circuit de télévision fermé permettrait de voir le spectacle sur un écran à l’intérieur de la demeure et fournirait vingt-quatre heures sur vingt-quatre un programme sensationnel.

Et l’intimité? C’est là une notion qui semble si purement nominale dans la vie américaine telle qu’on la vit réellement, qu’il semble difficile de croire que quiconque puisse véritablement avoir de sincères inquiétudes à ce sujet… La réponse, étant donné que tout notre développement suppose qu’on s’est placé en banlieue, tient, comme pour les problèmes des maisons de verre que les architectes dessinaient à tour de bras voici dix ans, dans des jardins plus élaborés. Après tout, c’est dans notre pays que l’on a inventé le bulldozer et la transplantation des arbres adultes : pourquoi laisser tout le plaisir à la seule administration des parcs publics ?

Comme je viens de le dire, tout ce développement suppose qu’on se place en banlieue, car, pour le meilleur ou pour le pire, c’est en banlieue que l’Amérique veut vivre. Mon raisonnement ignore la cité ; la cité, comme l’architecture, n’est qu’une excroissance étrangère et mal assurée sur la face de ce continent. Le sujet de mon article n’est que le prolongement du rêve de Jefferson, par-delà le sentimentalisme agraire de Frank Lloyd Wright tel qu’il s’incarne dans Broadacre City — rêve d’une belle vie dans une campagne propre, et d’habitations isolées, avec leur autonomie énergétique au milieu d’un paradis d’appareils divers. On peut voir dans ce rêve de l’a~maison une attitude très hostile à l’architecture, mais ceci n’est vrai que jusqu’à un certain point ; et l’architecture, en se coupant de ses racines européennes pour essayer d’en trouver de nouvelles sur un sol étranger, a déjà, à une ou deux reprises, presque réalisé l’a-maison. Wright ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de « détruire la boîte », même si, du point de vue de l’aménagement spatial, ce que promet cette expression n’est pas entièrement tenu dans la trop concrète réalité. Des architectes comme Bruce Goff et Herb Greene ont produit des maisons dont la prétendue forme monumentale est de peu d’importance en comparaison de Il existe un bâtiment particulier qui, bien qu’à première vue il semble tout entier forme monumentale, fait clairement apparaître la menace ou l’espoir de l’a-maison. Il s’agit de la Johnson House New Canaan. On a tellement brouillé les cartes (et Philip Johnson est lui-même parmi les responsables), à essayer de démontrer qu’il s’agissait là d’une œuvre d’architecture dans la tradition européenne, que l’on n’aperçoit généralement pas tous les traits profondément américains qu’elle possède. Mais une fois que l’on a traversé toutes les réminiscences de Ledoux, Malevitch, Palladio, et tout ce que l’on a pu imprimer d’autre à son sujet, reste une source ou un prototype moins facile à expliquer : la persistance, avouée, dans l’esprit de Johnson, de l’image d’une ville incendiée en Nouvelle-Angleterre : les coques légères des maisons consumées par le feu ne laissants subsister que les plates-formes et les cheminées de brique. La maison de verre de New Canaan, pour l’essentiel, se compose precisément de ces deux éléments : une plate-forme de briques chauffée, une unité verticale qui est cheminée d’un côté et salle de bains de I’autre.

Tout autour se déploie une coquille sans substance, semblable à celle dont parlait Conklin, en moins substantiel encore. Le toit est opaque, bien sûr, mais, psychologiquement, sa présence est secondaire par rapport à l’absence de clôture visuelle sur les pourtours. Comme bien des visiteurs l’ont constaté, la maison ne s’arrête pas a la paroi de verre : la terrasse, et même au-delà, les arbres, font partie de l’espace d’habitation, visuellement en hiver, physiquement et effectivement en été, lorsque les portes sont ouvertes. La « maison » n’est rien d’autre qu’un centre de services réunis au milieu de l’espace infini, ou encore un porche isolé ouvert dans toutes les directions sur le grand dehors. En été bien sûr, le verre serait un non-sens , s’il n’était ombragé par les arbres ; et l’automne dernier, qui fut caniculaire, le soleil à travers les branches dénudées provoquait un effet de serre si puissant que certaines parties intérieures de la maison en devenaient très inconfortables. Mieux aurait valu qu’elle n’ait pas de parois du tout.

Lorsque Philip Johnson dit que l’endroit ne constitue pas un environnement maîtrisé, ce n’est pas à ces réverbérations incontrôlées qu’il pense, mais au fait que « lorsqu’il se met à faire froid, il faut qu’on s’approche du feu et, lorsqu’il se met à faire chaud, on s’en éloigne ». Or, il ne s’agit là que du phénomène rencontré avec le feu de camp (Johnson prétend aussi que le chauffage par le sol ne rend pas toute la surface habitable, ce qui est faux) ; et, au fond, qu’entend-il par environnement maîtrisé ? Ce ne peut pas être la même chose qu’un environnement uniforme ; nous dirons simplement tel un environnement adapté chaque fois au geste qu’il va falloir faire : et que l’on construise un monument de pierre, que l’on s’éloigne du feu, ou que l’on mette en marche l’air conditionné, c’est toujours le même geste de protection fondamentalement humain qu’on accomplit.

Le monument est une solution tellement lourde que je ne comprends pas que les Américains puissent encore être prêts à y avoir recours, si ce n’est mus par un profond sentiment d’insécurité, par une incapacité tenace à se débarrasser de ces habitudes d’esprit auxquelles ils ont voulu échapper en quittant l’Europe. Dans une société sans façade, mobile aux plans social et individuel, interchangeable dans ses constituants et son personnel, avec ses gadgets et des possibilités d’expansion quasi-universelle, la persistance de l’architecture comme espace monumentalisé ne peut que témoigner de la sensiblerie des hommes forts.

* Reyner Banham fait référence au Alfred Newton Richards Medical Research Building and Biology Building, University of Pennsylvania, Philadelphie, conçu par Louis Kahn et construit en 1957.

Voici ce que nous en dit le site du MoMA :

Ce bâtiment « va à l’encontre de l’idée prévalente en architecture moderne qu’un seul et unique espace doit circonscrire toutes les parties du bâtiment. La distinction entre ce que Kahn appelle les espaces "servis" et les espaces "servants" sous-tend l'articulation visible de la masse et la structure globale du bâtiment. Kahn expliquait qu'il avait conçu le bâtiment à partir de "la prise de conscience que les laboratoires sont des ateliers et que l'air qu'on y respire doit être distinct de l'air qu'on y rejète". En plaçant les espaces "servant" — escaliers, ascenseurs et cheminées d'extraction d'air à la périphérie, Kahn était ainsi en mesure de conférer aux espaces "servis" un maximum de flexibilité grâce à leurs grands plateaux libres.

Maquette. [Source : https://www.moma.org/collection/works/82358]

Tout en apportant des réponses pratiques aux besoins du programme, Kahn n'en pas moins effectué des choix esthétiques puisque les tours font écho aux silhouettes animées de la cité universitaire voisine datant du début du siècle.»

Dans L'Architecture au futur depuis 1889, Jean-Louis Cohen donne une autre source d'inspiration à l'esthétique du bâtiment : les tours de la cité de Carcassonne.

Photo Xavier Jauréguiberry : [Source : https://divisare.com/]

* Merci à Reyner Banham pour cette remarquable collection de slogans, ce qui nous permet de faire un petit point histoire :

« la fonction crée la forme », en anglais "Form follows fonction", est l'antienne fonctionnaliste plus que rebattue attribuée à Louis H. Sullivan, écrite pour la première fois dans son article The Tall Office Building Artistically Considered paru dans le Lippincott's Magazine en mars 1896, en même temps que s'élève le Prudential Guaranty Building à Buffalo.

Louis Sullivan est conscient de l'importance que vont prendre les immeubles de bureau, sous-produits de l'industrialisation galopante, dans l'architecture et pense qu'à ce titre, leur aspect esthétique ne doit pas être moins considéré que celui des autres bâtiments :

« Problème : comment donneront nous à cet empilement stérile, à cet agglomérat sommaire, rude, brutal, à ce cri des conflits éternels qui nous fixe durement du regard, la beauté de ces formes supérieures de sensibilité et de culture qui reposent sur des passions plus viles et plus féroces ? Comment proclamera-t-on, pris de vertiges du haut de cet étrange toit moderne, le paisible évangile du sentiment, de la beauté, du culte d'une vie meilleure ? »

Ayant pour nécessité de s'élever, afin d'empiler un maximum de bureaux plus ou moins identiques sur le moins de surface possible, ils ne ressemblent pas aux autres bâtiments et ne peuvent être traités de la même manière. Contre toute attente, c'est dans la nature que Louis Sullivan va chercher les principes d'un ordre esthétique qui déferlera sur le petit monde du design et de l'architecture :

« Toutes les choses dans la nature ont une forme, c'est-à-dire une forme, une apparence extérieure, qui nous dit ce qu'elles sont, qui les distingue de nous-mêmes et les unes des autres. Dans la nature, ces formes expriment indéfectiblement la vie intérieure, les qualités intrinsèques de l'animal, de l'arbre, de l'oiseau, du poisson qu'elles nous donnent à voir ; elles sont si constitutives, si reconnaissables que si nous disons "c'est naturel", c'est qu'il doit en être ainsi. » (...) Qu'il s'agisse de l'envergure de l'aigle dans son vol, de la fleur de pommier qui s'ouvre, du cheval de trait, du cygne insouciant, des ramifications du chêne, des sinuosités du ruisseau, de la dérive des nuages, et de toutes les courses du soleil, la forme suit toujours la fonction, et ceci est la loi. Si la fonction ne change pas, la forme de change pas. Les rochers de granit, les collines sombres demeurent pendant des siècles ; les vies fugaces prennent forme et meurent, dans un scintillement. C'est la loi implacable de toutes les choses vivantes et non vivantes, de toutes les choses physiques et métaphysiques, de toutes les choses humaines et toutes les choses surhumaines, de toutes les véritables manifestations de le tête, du cœur, de l'âme, que la vie se reconnait dans ses apparences, que la forme suit toujours la fonction. Telle est la loi. »

Ainsi, suivant cette loi, la forme du bâtiment, son enveloppe extérieure, doit rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, soit une forme pour l'entrée et les commerces des premiers étages, une autre pour les étages de bureau, une autre pour les services techniques des derniers étages.

Image : [https://www.cannondesign.com/our-work/work/guaranty-building/]

« solidité, commodité, beauté » sont les trois principes de l'architecture énoncés par Vitruve dans son De Architectura (De l'Architecture). Le passage dans lequel il énonce ces principes se trouve dans le livre I, chapitre 3 : Des parties qui composent l'architecture :

« Dans tous ces différents travaux, on doit avoir égard à la solidité, à l'utilité, à l'agrément : à la solidité, en creusant les fondements jusqu'aux parties les plus fermes du terrain, et en choisissant avec soin et sans rien épargner, les meilleurs matériaux ; à l'utilité, en disposant les lieux de manière qu'on puisse s'en servir aisément, sans embarras, et en distribuant chaque chose d'une manière convenable et commode ; à l'agrément, en donnant à l'ouvrage une forme agréable et élégante qui flatte l'œil par la justesse et la beauté des proportions. » [Cette version est extraite d'une traduction de Charles-Louis Maufras de 1847. Source : http://remacle.org/bloodwolf/erudits/Vitruve/livre1.htm#1].

Ne pas dissimuler les matériaux, en général les matériaux de construction, derrière d'autres matériaux plus ou moins décoratifs est l'un des grands principes de l'architecture moderne. Parmi ses précurseurs, Semper et Viollet le Duc en ont été parmi ceux qui ont largement diffusé et lutté pour cette idée, mais la formule même de « vérité des matériaux » est à attribuer à leur contemporain anglais, John Ruskin, auteur de l'ouvrage Les sept lampes de l'architecture, dont elle est tirée. Parler de vérité des seuls matériaux est en réalité un peu réducteurs, pour Ruskin la vérité ou l'honnêteté est une valeur morale qui doit s'appliquer pour elle-même à tous les arts et celle des matériaux en est une déclinaison possible pour l'architecture.

« Wenig ist Mehr » ou « Less is more » ou « Moins est plus » ou « Moins est mieux » est la non moins rebattue formule de Ludwig Mies van der Rohe, qui n'a jamais été écrite mais qui s'imprime, en quelque sorte, en lettres capitales dans tous ses bâtiments.

* Analog est un magazine américain où la science-fiction moderne a commencé à s'écrire et a pris son essor. À ses débuts en 1930, c'est un magazine de science-fiction, avec ses histoires pleines de gadgets et d'imagination. Mais à partir de 1938, sous l'impulsion de son nouveau directeur John W. Campbell, les auteurs sont priés de baser leurs histoires sur des faits scientifiques réels et d'anticiper la façon dont la science et la technologie vont se développer et prendre forme dans le futur.

Le Shortstack évoqué par Reyner Banham figure dans une nouvelle écrite par Leigh et Walt Richmond, basée sur le principe technique de la "super-cheminée" qui produit de l'électricité et de l'eau en exploitant la différence de température entre le sol et la haute atmosphère.

Illustration de Kelly Freas [http://galacticjourney.org/november-29-1964-all-star-december-1964-analog/]

Bibliographie

Ouvrages

Theory and Design at the First Machine Age, Praeger, 1960. (Traduction française : Théorie et design à l’ère industrielle, HYX, 2009)

Guide to Modern Architecture, Architectural Press, 1962.

The New Brutalism. Ethic or Aesthetic ?, Allen Lane, 1966 [Source : https://monoskop.org/images/2/21/Banham_Reyner_The_New_Brutalism.pdf] (Traduction française : Le Le Brutalisme en architecture, éthique ou esthétique ?, Dunod, 1970)

Architecture of the Well-tempered Environment, Architectural Press, 1969 (Traduction française, L’Architecture de l’environnement bien tempéré, HYX, 2009)

Los Angeles, The Architecture of Four Ecologies, Allen Lane, 1971 [Source : https://www.are.na/block/2389261] (Traduction française : Los Angeles, Editions Parenthèses, 2008).

The Aspen Papers : Twenty Years of Design Theory from the International Design Conference in Aspen, Pall Mall Press, 1974.

Mechanical Services A305 : History of Architecture and design 1890-1939, Unit 21, Open University Press, 1975.

Age of the Masters : A Personal View of Modern Architecture (nouvelle édition du Guide to Modern Architecture de 1962), Architectural Press, 1975.

Megastructure : Urban Futures of the Recent Past, Thames and Hudson, 1976

Buffalo Architecture : A guide (introduction et légendes du guide des bâtiments industriels de Buffalo), MIT Press, 1981.

Scenes in America Deserta, Thames and Hudson, 1982.

Contemporary Architecture of Japan, 1958-1984, (avec Hiroyuki Suzuki et Katsuhiro Kobayashi), Rizzoli, 1985.

A Concrete Atlantis : U.S. Industrial Building and European Modern Architecture, 1900-1925, MIT Press, 1986.

Desert Cantos, (avec Richard Misrach), University of New Mexico Press, 1987.

Visions of Ron Herron, Academy Editions, Londres, 1994.

Introduction de Barbie Campbell-Cole et Tim Benton, Tubular Steel Furniture, The ArtBook Company, 1979.

Et aussi la biographie critique de Nigel Whiteley, Reyner Banham: Historian of the Immediate Future, The MIT Press, 2003.

Une sélection de ses articles a d’autre part fait l’objet d’une publication sous la direction de Mary Banham, Paul Barker, Sutherland Lyall et Cedric Price, A Critic Writes, Essays by Reyner Banham, University of California Press, 1996. [Source : https://pdfcoffee.com/banham-reyner-a-critic-writes-pdf-free.html]. Les articles suivants y figurent.

« Vehicles of Desire », Art, Septembre 1955, p. 3.

« The New Brutalism », The Architectural Review n°118, Décembre 1955, p. 354-361.

« Ornament and Crime : The Decisive Contribution of Adolf Loos », The Architectural Review n°121, Février 1957, p. 85-88.

« Ungrab That Gondola », The Architect’s Journal n°126, Août 1957, p. 233–235.

« Machine Aesthetes », New Statesman vol. 55, Août 1958, p. 192–193.

« Unesco House », New Statesman vol. 55, Décembre 1958, p. 802.

« The Glass Paradise », The Architectural Review n°125, Février 1959, p. 87–89.

« Primitives of a Mechanized Art », The Listener n°62, Décembre 1959, p. 974–976.

« 1960—Stocktaking », The Architectural Review n°127 Février 1960, p. 93–100.

« Alienation of Parts », New Statesman vol. 59, Mars 1960, p. 331–332.

« Design by Choice », The Architectural Review n°130, Juillet 1961, p. 43–48.

« Carbonorific », New Statesman vol. 63, May 1962, p. 655.

« Big Doug, Small Piece », The Architects’ Journal n°136, Août 1962, p. 251–253.

« Old Number One », New Statesman vol. 64, Août 1962, p. 152.

« Kent and Capability », New Statesman vol. 64, Décembre 1962, p. 842–843.

« The Dymaxicrat », Arts Magazine n°38, Octobre 1963, p. 66–69.

« The Style for the Job », New Statesman vol. 67, 14 Février 1964, p. 261.

« How I Learnt to Live with the Norwich Union », New Statesman n°67, Mars 1964, p. 372–373.

« People’s Palaces », New Statesman vol. 68, Août 1964, p. 191–192.

« The Great Gizmo », Industrial Design n°12, Septembre 1965, p. 48–59.

« Aviary, London Zoological Gardens », The Architectural Review n°138, Septembre 1965, p. 186.

« Unlovable at Any Speed », The Architects’ Journal n°144, Décembre 1966, p. 1527–1529.

« Roadscape with Rusting Rails », The Listener n°80, Août 1968, p. 267–268.

« History Faculty, Cambridge », The Architectural Review n°144, Novembre 1968, p. 329–332.

« The Wilderness Years of Frank Lloyd Wright », RIBA Journal n°76, Décembre 1969, p. 512–518.

« Power of Trent and Aire », New Society 15, n° 398, Mai 1970, p. 926–927.

« The Crisp at the Crossroads », New Society 16, n° 406, Juillet 1970, p. 77.

« The Historian on the Pier », New Society 17, n° 433, Janvier 1971, p. 66–67.

« The Master Builders », The Sunday Times Colour Supplement, 8 Août 1971, p. 19–27.

« Rank Values », New Society 21, n°516, Septembre 1972, p. 510–511.

« Paleface Trash », New Society 23, n° 542, Février 1973, p. 426.

« Power Plank », New Society 24, n°560, Juin 1973, p. 762.

« Iron Bridge Embalmed », New Society 25, n° 570, Septembre 1973, p. 587–588.

« Sundae Painters », New Society 28, n°601, Avril 1974, p. 82–83.

« Bricologues a la Lanterne », New Society 37, n°717, Juillet 1976, p. 25–26.

« Lair of the Looter », New Society 40, n°761, Mai 1977, p. 238.

« Valley of the Dams », New Society 41, n° 772, Juillet 1977, p. 138–139.

« Grass above, Glass around », New Society 42, n°783, Octobre 1977, p. 22–23.

« Summa Galactica », New Society 42, n° 786, Octobre 1977, p. 190–191.

« Pevsner’s Progress », The Times Literary Supplement , 17 Février 1978, p. 191–192.

« Taking It with You », New Society 45, n°826, Août 1978, p. 252–253.

« Hotel Deja-quoi? », New Society 48, n° 861, Avril 1979, p. 26–27.

« Valentino: Simply Filed Away », New Society 49, n° 875, Juillet 1979, p. 86–87.

« The Haunted Highway », New Society 52, n° 918, Juin 1980, p. 297–299.

« Dead on the Fault », New Society 63, n° 1055, Février 1983, p. 187–188.

« O, Bright Star… », New Society 64, n° 1068, Mai 1983, p. 188–189.

« Stirling Escapes the Hobbits », New Society 70, n° 1137, Octobre 1984, p. 15–16.

« Fiat: The Phantom of Order », New Society 72, n° 1173, Avril 1985, p. 86–88.

« Modern Monuments », New Society 78, n° 1246, Novembre 1986, p. 12–14.

« Building inside Out », New Society 81, n° 1282, Juillet 1987, p. 11–13.

« In the Neighborhood of Art », Art in America n° 75, Juin 1987, p. 124–129.

« On the Wings of Wonder », New Society 82, n° 1294, Octobre 1987, p. 18–20.

« Actual Monuments », Art in America n°76, Octobre 1988, p. 173–177, 213, 215.

« A Black Box: The Secret Profession of Architecture », New Statesman and Society, Octobre 1990, p. 22–25.

Voir aussi, « Prevento Mori » New Society, January 20, 1972, que j’ai traduit et qui figure à la fin de cet article de Barbara Penner :

D’autres articles sur Reyner Bahnam :

Luc Baboulet, Introduction à L’architecture de l’environnement bien tempéré, sur le site des éditions HYX.

Robert M. Rubin, Unveiling the Unhouse, Art in America, 2015.

Et pour finir,

Sur Prevento Mori

1972

Déclaration des idéaux de Banham en matière de design

Hymne au M50/71, mannequin de crash-test, conçu par la Motor Industry Research Association en collaboration avec David Ogle Limited. Son squelette articulé en acier et « phosphore-bronze » a représenté un progrès considérable dans la sécurité routière.

Condense ce que Banham pense que le design doit être : « humain, moral, britannique, fonctionnel et beau » et faire « satisfaire un besoin humain réel ».

Banham y voit une manière de défendre le métier du design alors férocement attaqué. À la fin des années 60, les designers sont accusés d’être sous l’emprise du marché : conceptions dangereuses, voire mortelles (associations de consommateur — Ralph Nader —, écologistes — consommation gratuite et gaspillage. « exercice presque criminel de cupidité, de négligence et de destruction volontaire ».

Ces conflits étaient bien concrets et ne passaient pas seulement par les pages feutrées des revues. Rencontre houleuse de Bahnam avec des manifestants lors de la Conférence internationale du design de 1970 à Aspen (mélange d’activistes écologistes de Berkeley et d’intellectuels français radicaux (dont Baudrillard).

Tout en les défendant, Banham reconnait que les designers peuvent faire mieux. Trop dépendants des subventions gouvernementales, pas assez ambitieux, trop timorés,

La première lecture peut nous laisser un peu perplexe. Est-ce bien sérieux ? Car finalement, ce que propose Banham est de vivre dans des bulles de plastique climatisées par un système alimenté par un moteur thermique. Démontrer que l’architecture moderne ne pense pas avec les réelles potentialités techniques de son temps mais qu’elle demeure entravée par un historicisme aussi … que celui qu’elle a combattu. L’enthousiasme nous gagne peu à peu, l’humour, l’érudition… l’historien pense aussi grâce à son imagination.